18. HeimatReise 2025

vom 21. Juni bis 30. Juni 2025

Pommern. Land am Meer. Blaues Ländchen. Reise in ein Land mit Vergangenheit

Die Pommernfahne war gehisst und wehte uns fröhlich entgegen, als wir in Leba in die Hoteleinfahrt einbogen, genauso fröhlich und herzlich war unser Willkommen in Leba.

Endlich wieder hier, endlich wieder in der Heimat? Aber was ist Heimat? Ist das der Blick auf blühende Kartoffelfelder, die wellenrauschende Ostsee, der Sanduhr-feine weiße Dünensand, der Duft von geräuchertem Fisch in der Luft? das Leben in Frieden mit der Hoffnung, dass es so bleiben wird? Oder dieses wohlige Gefühl von Wärme, Geborgenheit, Zufriedenheit in der Seele?

Bevor am zweiten Tag in Leba die gemeinsamen Ausflüge starteten verlebten wir einen gemütlichen Abend mit unseren polnischen Gästen und Gastgebern; wir wurden sehr herzlich von Bürgermeisterin Agneska Derba, Senator Kazimir Kleina, Hoteldirektorin Dorota Nadstawna, Damina Nadstawny, unserem Ehrenmitglied und Hotelpräsidentin Krystyna Puszcz und Ilona Rzeppa in unser aller Leba begrüßt. Alle betonten in ihren Worten wie gerne wir in Leba gesehen sind und wertschätzen unsere langjährige Treue zur Heimat und unser Miteinander.

Während dem gemeinsamen Abendessen ließen wir zusammen mit unseren polnischen Gästen die vergangenen 10 Monate Revue passieren und uns Neues aus Leba berichten. Zum Dessert rollte zur Überraschung der Mitreisenden die Geburtstagstorte herein, natürlich in den pommerschen Farben. Die Manufaktura…, ehemals Bäckerei Poschmann hatten aus Blau- und Brombeeren mit Mascarpone und Sahne in wolkenfluffigem Biskuit eine Köstlichkeit geschaffen, die Senator Kleina und ich unter Assistenz von Bürgermeisterin Derba, Krystyna Puszcz und Ilona Rzeppa angeschnitten haben. Im Hand-um-Drehen standen die gefüllten Kuchenteller vor den Lebianern und wir ließen uns die Leckerei schmecken. Kurze Zeit später brachen Senator Kleina und Bürgermeisterin Derba auf, um den restlichen Sonntagabend mit ihren Familien zu beenden, während Egon Ojowski sein Leba-Lied und einige Shantys anstimmte, für uns der Start in einen langen Abend. So mancher zog es zwischenzeitlich kurz zum Strand, die Sonnenuntergänge sind aber auch zu schön in Leba, jeder einzigartig und nicht wiederholbar. Der Abend fand sein Ende zur vorgerückten Stunde in der Hotelbar. Schön war`s.

Die von Bürgermeisterin Derba ausgesprochene Einladung zur Kaffeestunde im Rathaus fand keine Umsetzung, ihr Terminkalender ließ es nicht zu. Auch beim Totengedenken auf dem alten Friedhof trafen wir sie nicht wieder, sie ließ sich kurzfristig entschuldigen.

Wo Stille und Leben sich begegnen versammelten wir uns am letzten Abend in Leba um gemeinsam mit der Stadtsekretärin Magda Bojarczuk , Senator Kazimir Kleina, Krystyna Puszcz, Dorota Nadstawna,

Dominik Nadstawny und Anna Siuchnińska uns unserer Verstorbenen zu erinnern. In diesem Jahr waren es sehr emotionale Momente, denn in unser Gedenken schlossen wir das an unserem Abreisetag nach Leba verstorbene Gründungs- und Ehrenmitglied Arno Ojowski und dem am Morgen des 28.6. hier in Leba plötzlich verstorben Pastor i. R. Thomas Stockkamp mit ein.

Thomas Stockkamp hätte neben mir am Gedenkstein stehen und mit mir zusammen dieses Totengedenken gestalten sollen. An seiner Stelle stand seine Schwägerin Prädikantin Ursula Menzel neben mir und begann mit den noch von Thomas Stockkamp formulierten Worte zum Anlass: „Liebe Menschen aus Deutschland und Polen, aus dem gemeinsamen Europa, das uns verbindet! Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg, der unendlich viel Leid mit sich brachte. Auch daran wollen wir denken, der Millionen Toten auf allen Seiten gedenken. Vor 35 Jahren etwa aber wehte der „Wind of Change“, der Wind des Wandels durch Europa, der als unüberwindbar geltende „eiserne Vorhang“ fiel, und die Menschen gingen auf einander zu. So gründete sich damals der „Bund der Lebaer“, ein Friedensprojekt der Verständigung und Versöhnung. Die, die ihn gründeten, wollten aus der gemeinsamen Betrachtung der Ver-gangenheit Lehren für eine gemeinsame Zukunft zwischen unseren beiden Ländern in Europa entwickeln. Auch der Toten, die damals unseren Bund aufbauten, wollen wir gedenken. In einer Welt, die mittlerweile wieder voll Feindschaft, Hass und Krieg ist, wollen wir die Werte des Friedens in uns und für andere stark machen! Zu dieser Gedenkstunde für Tote und uns Lebende, in Vergangenheit und Gegen-wart, begrüße ich Sie und Euch herzlich!“

Blumengestecke wurden für die Magda Bojarczuk , Senator Kazimir Kleina, Dominik Nadstawny und Egon Ojwoski niedergelegt. Bevor jeder in seinem eigenen Anliegen und persönlichen Gedenken eine weiße Rose am Gedenkstein niederlegte, ließen wir einen weißen Luftballon zum letzten Gruß an Thomas und Arno in den Abendhimmel steigen.

Bei unserer Rückkehr vom Friedhof fanden wir festlich in blau und weiß geschmückte Tische vor und auch der Grill war angeheizt und mit allerlei Leckerbissen reich bestückt, um uns ein letztes Mal zu verwöhnen bevor wir am nächsten Morgen in den Bus steigen und Leba wieder Adieu sagen.

Bevor wir jedoch bei Köstlichkeiten zugriffen, nutzte ich die Gelegenheit mich für die Arbeit, Hilfe und Unterstützung zu bedanken. Mein Dank ging an die Hotelverantwortlichen und besonders an alle Hotelangestellte, besonders an Anna Siuchnińska, die mich in der Vorbereitung sehr unterstützt hat, an das Restaurantteam unter der Leitung von Maria Gura für die gute Bewirtung in dieser Woche, an Ilona Rzeppa für die Mitorganisation der Reise und ihre Übersetzungen, an Dieter Röhr für seine ruhige, sichere Art einen 14-Meter langen Bus durch engste Straßen zu lenken.

Wir hatten uns alle am ersten Tag unseres Aufenthaltes gefragt, warum wir uns zu einem Gruppenfoto vor dem Haupteingang einfinden sollten, ein Fotograf war extra gekommen und niemand – weder Krystyna Puszcz noch Dorota Nadstawna beantwortete unsere Frage. Am letzten Abend kam die Antwort: das diesjährige Abschiedsgeschenk für uns waren Kaffeebecher mit diesem Foto drauf, dazu ein Jahreskalender für 2026. Die Überraschung war gelungen.

Im Programm stand: Ein Tag nach Wunsch. Es stand nicht nach eigenen Wünschen… also war mein Tag zweigeteilt. Am Morgen war ich Wunsch-Erfüllerin: Gisela Frobel hatte schon Wochen vorher den Wunsch geäußert, dass wir zusammen zu den Friedhöfen gingen: zu ihrem Großvater Karl Krüger und zu ihrer Tante Rosa, richtigerweise Großtante, die Lieblingstante ihres Vaters Fritz Krüger, die 1943 verstorben ist. Und zur Mampe- Düne, dorthin wo sie als Kind zum Schlittenfahren ging. Egon, als unser Chauffeur und Ilona begleiteten uns. Unser Spaziergang auf dem neuen Friedhof führte uns nicht nur Tante Rosa und Großvater Karl, sondern auch zu engen Weggefährten: Maria Masurek, Irena Dabrowska, Maria Lempkowska, Wanda Jurkiewicz, Fritz Schimanke, Damian und Jurek Puszcz. Unsere Gedanken gingen zu Waldemar Gutzmann, auch wenn er seine letzte Ruhe in der Ostsee gefunden hat. Ein Friedhofsbesuch, der nicht nur Traurigkeit hinterließ, wir schwelgten regelrecht in Erinnerungen an die Verstorbenen und an die vielen gemeinsamen glücklichen Stunden. Nach einem kurzen Stopp in der Stadt fuhren wir zur Mampe- Düne zwischen Kurhaus und Sarbsker Nehrung. Von südlicher Seite führt ein kleiner Trampelpfad nach oben zur alten Kiefer. Auf der Düne angekommen kann man zwischen den inzwischen groß gewordenen Kiefern den Strand und die Ostsee hervorblitzen sehen. Das kleine Plateau mit herrlich weißen Dünensand bietet einen geschützten Platz zum Sonnenbaden, an diesem Morgen von zwei älteren Damen aus dem am Fuß liegenden Hotel genutzt. Der alte - Gisela und Egon bekannte - Treppenaufgang liegt westlich davon, wir nahmen ihn beim Rückweg. Er mündet in einen herrlich schattigen Waldweg der am Kurhaus vorbei zum am Schwanenweiher führt, ein schöner Spazierweg dem wir vier folgten. Die Mampe-Düne, gleich östlich des Kurhauses, bildet eine der höchsten Erhebungen des Dünenzuges, der sich nach Osten hin zwischen Ostsee und Sarbsker See bis zu den Wollsäcken und darüber hinaus erstreckt. Sie war ein einst der Stolz unserer Stadt, hat heute ihren touristischen Charakter verloren. Die Düne ist etwa 20 m hoch und wurde um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert erschlossen. Die Treppe und Aussichtsplattform mit mehreren Ruhebänken finanzierte Theofil Mampe, Enkel des ehemaligen Bürgermeisters, Lebaer Einwohner und Postdirektor im Ruhestand. Als Dank erhielt die Düne seinen Namen. Solange die Bäume noch niedrig waren, konnte man die die herrliche Aussicht genießen. Der Winter kam, es schneite, und wenn es schneit, dann heißt es... Schlitten fahren! Die Jüngsten holten ihre Winterausrüstung hervor und strömten in Scharen zur Mampe- Düne, so auch Gisela Frobel und ihre Freunde vom Mühlengraben. Heute ist die Düne bewaldet, nur ein Teil der Treppe aus der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ist erhalten geblieben.

Nach einem schönen Vormittag voller Erinnerungen, die wir im Herzen tragen, trennten sich Giselas und meine Wege für den restlichen Tag. Ilona und ich machten uns auf den Weg zu Anetta, der Konditoreibesitzerin in der Fischergasse, um uns für die leckere Geburtstags-Torte, Butterbrote und Kuchen während der Ausflüge zu bedanken und das finanzielle zu regeln. Nach einem ausgiebigen Plausch mussten wir uns sputen, denn inzwischen war es später Mittag geworden, Zeit um uns in Julias neuem Restaurant am Mühlengraben mit Egon und Busfahrer Dieter zum Mittagessen zu treffen. Der ein oder andere, der Ilona und mich kennt, wundert sich, dass wir nicht im „Zatoka Aniołów“ übersetzt Bucht der Engel in der Fußgängerzone die freien Stunden mit einem Aperol Spritz beginnen, wie sie oft. Naja dort waren wir am Vortag zwischen Ausflugsende und Abendessen und Julia lud uns in ihr neues zweites Restaurant ein, ins „Jedza i Nedza“ was so viel wie Hexe und Elend heißt.

Zu schnell verflog die Zeit bei leckerem Essen und süffigen Getränken im Sonnenschein auf der Terrasse mit Blick auf den Hafen und wir hängten noch ein Stündchen dran. Meine to-do Liste schob ich hintenan, und das nicht zum letzten Mal an diesem Nachmittag. Doch irgendwann brachen wir auf, Egon und Ilona zur Feuerwehr, ich um meine to-do Liste abzuarbeiten. Durch den Fischerpark gings für mich und Dieter, dem ich so noch das ein oder andere von Leba zeigen konnte zur Seestraße auf meinem geplanten Weg zum Schwanenweiher und dem kleinen dahintergelegenen Naturschutzgebiet zum Ostseestrand hin. Beim Malerstand gab’s einen kurzen Plausch, wir sind seit vielen Jahren miteinander bekannt, meist so auch in diesem Jahr ist er Erschaffer unserer Gastgeschenke. Weiter gings, aber nicht in den Waldweg

zum Schwanenweiher ein, sondern „mein“ Bernsteinstand am Ende der Straße zog mich an, nur mal kurz schauen und Dariusz begrüßen sagte ich zu meiner Begleitung. Vom vielen wunderschönem Bern-steinschmuck schauen und dem Gespräch mit Dariusz über das, was in den letzten 10 Monaten so passiert war, überkam mich das Nachmittagstief, dass nur mit einer Tasse Kaffee verschwindet. Was liegt da näher als kurz auf der Terrasse des Kurhauses einzukehren, ein Steinwurf entfernt und nur ein klitze-kleiner Umweg ist. Und schon saßen wir auf der wenig besuchten Terrasse, genossen die Ruhe und diesen ausgesprochen freundlichen Service (der ja lange, lange Jahre verschwunden war). Aus einem geplanten Kaffee-Pause-Viertelstündchen wurde ein geschenkter Nachmittag, voller bereichernder Gespräche, entschleunigend und entspannend mit Sicht auf Strand, Badegäste und der vorbeiziehenden Schiffe. Als das Piratenschiff zum vierten Mal vorbeifuhr wurde uns bewusst, dass die Zeit nur so verflogen war. Wir mussten uns ein wenig sputen, um pünktlich zum Abendessen am Tisch im Wodnik zu sitzen.

Berührende Momente

2020 traf ich Boguslaw Michnik ( Peter Zissow so sein Geburtsname bis zur Adoption) zum ersten Mal und erzählte mir seine berührende Geschichte zur Suche seiner leiblichen Eltern. Damals versprach ich ihm seine deutsche Mutter und französischen Vater sowie seine Geschwister zu finden. Seine Mutter und seine Geschwister und deren Familie haben ich zwischenzeitlich gefunden. Seine Mutter Anna, seine Großmutter Elise und auch seine Geschwister Irma und Horst, die einige Jahre älter waren als er, sind schon lange Zeit verstorben. Und nun besuchte mich Boguslaw Michnik zusammen mit seiner Frau Anna wieder in Leba, sie waren für einige Tage aus Schlesien gekommen, ausführlich erzählte er mir nochmals, dass er sich vor zwei Jahren auf den Weg nach Gersdorf machte , heute eingemeindet und Ortsteil der Gemeinde Haselbachtal im Landkreis Bautzen in Sachsen, im Gepäck seine Ehefrau Anna, seinen Sohn und Schwiegertochter so-wie die Dokumente zur Familiengeschichte, die ich im geschickt hatte um im dortigen Gemeindeamt weitere Informationen zu Familie zu erhalten und um nachzufragen, wo das Grab seiner Mutter sich befindet. Sehr unbürokratisch half man dort weiter, das Grab seiner Mutter konnte er leider nicht mehr besuchen, es war schon eingeebnet, die Ruhefrist abgelaufen, aber die Sekretärin des Gemeindevorstehers wurde bei dem Familiennamen ganz emsig, denn sich erinnerte sich, dass die Mutter ihres Chefs, also des Gemeindevorstehers, mit der Nichte von Boguslaw während ihrer Schulzeit vor vielen Jahren befreundet gewesen war und wohl heute noch sporadischer Kontakt besteht. Und schon kurz darauf saß er im Haus seiner Nichte Martina, mit dabei auch seine Großnichten Jacqueline und Nicole (Tochter und Enkelinnen von Irma) und Martinas Ehemann. Natürlich löste sein Erscheinen zunächst Aufregung und auch ein wenig Panik aus, denn sie wussten nichts von der Existenz eines Onkels und seinem Lebens-weg. Weder ihre Mutter noch Großmutter hatten ihn je erwähnt. Sie beruhigten sich erst, als Boguslaw ihnen seine Geburtsurkunde und die Adoptionsurkunde zeigte. An diesem Tag erfuhr Boguslaw viel über seine mütterliche Familie und sah Fotos von ihnen, das erste Mal nach 77 Jahren. Heute stehen die Nichte, Großnichten und Boguslaw im regen Kontakt. Und ich erfuhr heute nicht nur viel über seine mütterliche Familie, sondern auch über ihn persönlich, ich wusste bisher wenig über ihn, nur das er Dichter und Fotograf ist, ziemlich erfolgreich in seiner Heimat-region. Beim letzten Treffen hatte er mir seine Gedichte über das blaue Ländchen und Uhlingen geschenkt, diesmal überreichte er mir sein neustes Buch mit dem sehr bezeichnenden Titel: Ich träumte von mir selbst, mit sehr autobiographischen Teilen. Boguslaw Michnik ist ein bekannter Sozialaktivist aus Kłodzko (Glatz in Schlesien), Kulturförderer, langjähriger Direktor des Kulturzentrums Kłodzko und vor allem Dichter und Fotokünstler, dessen Werke in Kunstgalerien im In- und Ausland zu bewundern sind. Als Dichter ist er Autor mehrerer Gedichtbände und -almanache und Mitautor mehrerer Anthologien; als Fotograf ist er Autor von vierzig Einzelausstellungen und künstlerischen Projekten. Seine Fotografien betrachtet er als ungeschriebene Gedichte. Er erzählte aus seiner Kindheit, die er in Uhlingen und Schönehr verbrachte, wo er nach Kriegsende einige Jahre lang die örtliche Grundschule besuchte. Und auch über seine Adoptiveltern, er hatte eine sehr liebevolle und behütete Kindheit. Er begann bereits als Teenager zu schreiben und machte damals schon als begabter Jung-Dichter auf sich aufmerksam, der in Literaturwettbewerben Preise gewann. Bald darauf wurden seine Gedichtbände veröffentlicht, unter anderem im renommierten polnischen Ossolineum-Verlag. Seine wahre Leidenschaft, so erzählt er weiter und der er bis heute treu geblieben ist, ist die künstlerische Fotografie. Seine Werke, die unter anderem die Strömung der konkreten Poesie repräsentieren, stellt er unter anderem in Warschau aus und veröffentlicht sie in Form von Alben zusammen mit anderen Künstlern und Fotografen aus Niederschlesien. Während seiner langjährigen kreativen Tätigkeit wurden seine Fotografien auch auf Ausstellungen im Ausland gezeigt, unter anderem in Japan, Marokko, Deutschland und Tschechien sowie in Südamerika.

Und in Wikipedia las ich weiter, dass er für sein langjähriges kulturelles und soziales Engagement in der Region Kłodzko vom Ministerium für Kultur und Nationales Erbe mit der Auszeichnung „Verdienter für die polnische Kultur” geehrt wurde. Das hat dieser bescheidene und empathische, in sich ruhen-der Mensch nicht verraten.

Wir haben nun begonnen die väterliche Familie in Frankreich zu suchen. Ich hoffe bis zu seinem 80. im Dezember 2025 konkrete Hinweise zu haben, denn außer drei Fotos in einem kleinen Leinenbeutel, die Peter von seiner leiblichen Mutter Anna mit auf den Weg in die Adoptivfamilie bekam, gibt es nichts! Nur mündliche Erzählungen von ehemaligen Uhlinger, die von dieser Liebensgeschichte zwischen Peters Eltern wussten und deren Geheimnis bewahrt haben. Während ich diese Zeilen Wochen später nach unserem Treffen in Leba schreibe hoffe ich aus Antworten aus Frankreich, denn anhand der Fotos konnten ich die Kaserne finden, wo Boguslaws/ Peters Vater stationiert war und Kontakt zu einigen französischen Institutionen und Forscher knüpfen, die zuversichtlich sind Verwandte zu finden.

Endlich gefunden - Karin Schieweck besucht zum ersten Mal, nach mehreren vergeblichen Anläufen das Heimatdorf ihrer Mutter und ihrer Familie, der Familie PETSCH aus Vorwerk Prebendow. Manchmal braucht es einfach ein wenig länger, die Wurzeln zu finden, so auch bei Karin Schieweck, denn das kleine Vorwerk Prebendow, zum Gut Prebendow gehörend, liegt abseits der Straße und gutversteckt zwischen kaschubischer Allee und Ostsee. Karin und Wolfgang Schieweck haben zusammen mit Ilona Rzeppa und Taxi-Chauffeur Jurek sich am letzten Vormittag unserer Leba-Reise auf den Weg gemacht; die grobe Rich-tung war bekannt, doch es bedurfte noch eines Quäntchen Glücks die Häuser zu finden, zunächst wurde ein Passant befragt, der dann wiederum jemand kannte, der eine alte Dame, Elfriede Detlaff, kannte, die Karins Mutter kannte und schon waren Vorwerk und Haus gefunden. Elfriede Detlaff erzählte dann über Vorwerk, Dorf und Einwohner von Prebendow. Und Karin war dort, wo es sie schon immer hinzog, im Dorf ihrer Vorfahren. Die Zeit vergeht in solchen Momenten doppelt so schnell, es hieß sich zu verabschieden, ins Taxi zu steigen und zurück nach Leba zu fahren. Geblieben sind Erinnerungen, die einem niemand mehr nehmen kann, ein kleiner Zettel mit Elfriede Detlaffs Anschrift und das Gefühl auf Heimaterde gestanden zu haben. Karin und Elfriede werden sich wiedersehen, hoffentlich im kommenden Jahr.

Egon Ojowski verlängerte seinen Aufenthalt nach unserer gemeinsamen Reise noch um einige Tage, nach seiner Rückkehr erhielt ich diese kurze E-Mail mit einem knappen Rückblick, der so hoffe ich, er noch ausführlicher für den nächsten Bürgerbrief schreibt: Ich bin gut nach Hause gekommen. Ich hatte noch ein paar ruhige Tage gehabt. Ilona musste Dienstag leider weg. Ich suchte noch ein paar Stellen auf, wo ich als Junge gewesen war. Unter anderem Rekow, wo wir, ich meine 4 Wochen nach dem Rus-seneinmarsch hin vertrieben wurden. Hier habe ich als Achtjähriger die Pferde vom Gut im Teich hinter unserm Haus getränkt. Dafür bekam ich mit anderen Jungs Mehl vom Russen. Leider ist Rekow bei mir in schlechter Erinnerung geblieben, weil mein Vater hier vom Russen verschleppt wurde. Vielleicht be-richte ich noch über die Zeit in Rekow. Wir waren etwa 4 Wochen dort. Ich fand das Haus und den Teich nicht.

Auch suchte ich den alten Backofen in Rumbke auf, wo meine Mutter mit den Rumbkern Brot gebacken hatten. Besonders nach dem Russeneinmarsch war das wichtig. Ich konnte mich an eine große Kiefer erinnern. Ich fand die Stelle. Es lagen dort Ziegelsteine und ein Haufen verbrannten Holzes. Sonst war alles weg. Schöne Erinnerungen wurden wach. Auch Kluken und den Friedhof in Glowitz, das Grab meiner Tante – Mutters Schwester, besuchte ich. Es ist von 1953 noch da.Ich hatte noch eine nette Zu-sammenkunft mit Herrn Klaina. Wir tauschten alte Postkarten und Fotos aus. Er wollte einiges über Schmidt Rottluff wissen. Etwas wusste ich. Es gäbe noch viel zu erzählen. Dieses sprudelte so aus mir heraus.

Soweit Egon´s Worte.

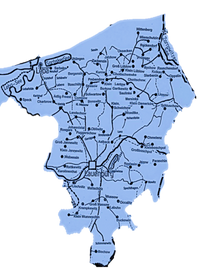

Pommern

Die östlich der Oder gelegene Region Pommern – unser Land am Meer ist ein Raum mit komplexer, konfliktreicher und zugleich tief verwurzelter Geschichte. Ihre über 600-jährige deutsche Prägung wurde nach 1945 fast ausgelöscht. Die Erinnerung lebt in der Geschichte der Ruinen alter Kirchen, in restaurierten Schlössern, in Inschriften und Erinnerungen weiter – meist still, aber nicht ganz ohne Wirkung. Das wieder erwachte Interesse an unserer deutschen Vergangenheit eröffnet neue Chancen, das kulturelle Erbe Pommerns, als Teil eines europäischen Gedächtnisraums zu begreifen. Mit dem östlichsten Teil Pommerns, Hinterpommern, sind wir alle tief verwurzelt.

Pommern ist eine Region der stillen Schönheit, meist fernab vom Massentourismus – dafür mit viel Seele. Pommern ist keine Region der großen Schlagzeilen, sondern der leisen Tiefe. Was herausragt, ist nicht Lautstärke, sondern Geschichtsbewusstsein, kulturelle Eigenart und eine stille Stärke, die bis heute beeindruckt.

Die Flagge Pommerns, sowohl die historische als auch die moderne, ist eng mit dem Pommerschen Greifen und den Farben Blau und Weiß verbunden. Der rote Greif, das Wappentier der Herzöge von Pommern, ist ein zentrales Element und symbolisiert die historische Herrschaft und Identität der Region. Die Farben Blau und Weiß, die seit 1882 offiziell als die Farben der preußischen Provinz Pommern galten, stehen für die Verbundenheit mit der Ostsee und ihren Küsten. Sie stehen für Treue, Beständigkeit und Verbundenheit mit dem Meer und für Reinheit, Freiheit und Frieden.

Zur Flagge gehört auch ein bisschen Geschichte: Seit dem 6. bis 8. Jahrhundert wanderten slawische Siedler in den südlichen Ostseeraum ein. Im Jahr 1046 tauchte der Name “Pommern” erstmalig in der Geschichtsschreibung auf. Am Ende des 10. Jahrhunderts und zu Beginn des 12. Jahrhunderts unterwarf das zu dieser Zeit sehr starke Polen die Pomoranen jeweils für einige Jahrzehnte. Mit dem Tod des polnischen Herrschers Boleslaw III. fand 1138 die polnische Oberhoheit über Pommern, das auch Slawien genannt wurde, ein Ende. Der erste sicher belegbare Herzog der Pomoranen ist Wartislaw I. Er wird im Zusammenhang mit der Christianisierung durch Bischof Otto von Bamberg 1124/25 und 1128 genannt. 1140 wurde das pommersche Bistum geschaffen, es war weder dem polnischen noch dem deutschen Erzbistum unterstellt. Es unterstand der Aufsicht des Papstes in Rom. Eine Verwurzelung des Christentums in Pommern erfolgte erst durch die Einwanderung deutscher Siedler. Das nach Westen ausgedehnte Herzogtum Pommern geriet zunehmend in die Machtkämpfe zwischen Polen, Dänemark und dem Deutschen Reich. Bis1227 unter Oberhoheit der Dänen, wurde Pommern durch die im 13. Jahrhunderts einsetzende deutsche Besiedlung in den Verband des Deutschen Reiches integriert. 1317 wurde der Westteil des Fürstentums Pommerellen (um Schlawe/Stolp) dem Herzogtum Pommern angegliedert, nachdem 1294 das pommerellische Herrschergeschlecht ausgestorben war. 1466 erwarb Pommern die vorher dem Deutschen Orden gehörenden Länder Lauenburg und Bütow, allerdings unter der Lehnshoheit des polnischen Königs. 1295 wurde das Herzogtum Pommern erstmalig dauerhaft geteilt. 1478 vereinigte der letzte Vertreter der Wolgaster Herzogslinie Bogislaw X., das gesamte Herzogtum für mehrere Jahrzehnte. Schließlich erreichten die Söhne Bogislaws X. 1529 die unmittelbare Belehnung der pommerschen Herzöge durch den Kaiser und die Berechtigung zur Teilnahme an den Reichstagen. In der Zeit der Herrschaft Bogislaws X.(1478-1523) wurden Versuche zur Neuordnung der Verwaltung, des Gerichts- und Finanzwesens unternommen. 1534/35 wurde für das Herzogtum die Reformation angenommen. 1627 marschierten kaiserliche und 1630 schwedische Truppen in Pommern ein. 1637 starb mit Herzog Bogislaw XIV. das pommersche Herzogshaus in der männlichen Linie aus. Nach langwierigen Verhandlungen wurde Pommern 1648 im Osnabrücker Friedensvertrag zwischen Schweden und Brandenburg geteilt, obgleich Brandenburg aufgrund gültiger Verträge Anspruch auf ganz Pommern hatte. Nach dem Wiener Kongress von 1815 erwarb Preußen auch den restlichen Teil Vorpommerns. Damit wurde ganz Pommern eine preußische Provinz. Die Nationalsozialisten konnten 1933 im pommerschen Provinziallandtag die absolute Mehrheit erringen. Als Ergebnis des zweiten Weltkrieges wurde durch die Oder-Neiße-Grenze Hinterpommern von den Siegermächten zunächst unter polnische Verwaltung gestellt. Nahezu die gesamte Bevölkerung Hinterpommerns floh oder wurde zwangsweise ausgesiedelt/vertrieben – vor 80 Jahren! Aber heute sprechen viele Steine der Häuser in Hinterpommern noch pommerisch oder deutsch und können uns so manche spannende Geschichte erzählen.

Leba - Stadt, Gemeinde und Fluss

Leba nicht nur Name einer Stadt und Gemeinde, sondern auch Name eines Flusses.

Die Leba, die in der Nähe der Ortschaft Langbusch, Gemeinde Sierakowitz, Kreis Karthaus in der Kaschubei entspringt und in der Stadt Leba in die Ostsee mündet, ist 135 km lang. Sie fließt auf ihrem Weg nach Norden durch Groß Boschpol und Lanz ebenso wie durch Lauenburg und den Lebasee und das seit 885 Jahren, denn erstmalig erwähnt wurde sie im Jahr 1140. Sie floss bereits durch die Stadt Lebamunde, die nach 1570 weiter Landeinwärts verlegt und in Leba umbenannt wurde.

Am Morgen zieht es uns aber erst einmal in die Stadt. Wir beginnen gleich im Villenviertel, in dem wir noch einige Häuser der ersten Stunde - dieses erst im Jahr 1907 entstandenen Stadtteil - finden, so die Villa von Familie Zielske, in der heute der uns bekannte Arzt Dr. Ludwik Greczko lebt, von ihm erfahre ich etwas über das Schicksal der Vorbesitzer, in seinem Büro stand der grüne Kachelofen, der mittlerweile 120 Jahre alt ist, er erweckt den Eindruck, die Zeit sei hier stehen geblieben, ist ein weiterer Beweis für das Können der örtlichen Ofenbauer. Dieses einzigartige Gerät zeugt vom hohen Niveau des hiesigen Ofenbauerhandwerks und von der Kreativität der lokalen Kachelmanufakturen. Es ist erwähnenswert, dass Lauenburg einer der führenden Hersteller in Pommern war. Im Erdgeschoss wohnten vor Dr. Greco zwei ältere liebenswerte Damen, eine davon schaffte in einem kleinen Atelier auf dem Grundstück kleine künstlerische Wunderwerke aus Fischgräten, die als Souvenirs aus dem Meer guten Absatz fanden. Die Holzvorbauten im ersten Stock rechts und im Erdgeschoss links , die wie kleine Pavillons aussahen hatten wundervollen Holzornamente mit bunten, kleinen Glasscheiben, die Künstlerin hatte ihr Atelier in diesem Pavillon im Erdgeschoß, mit Blick in Richtung Café Waldfrieden. Später mussten diese beiden Pavillons/ Holzvorbauten abgerissen werden.

Heutzutage gibt es in Leba im Sommer eine Vielzahl von Kiosken, kleinen Läden und Souvenirständen. Das war jedoch nicht immer so. In den 70er und 80er Jahre waren es vielleicht 10 solcher Verkaufsstellen Eine davon befand sich in einem Nebengebäude des Zielke Hauses in der Seestraße.

Vom Villenviertel geht es zur Warmbadeanstalt; Der Beschluss, aus Leba ein Seebad zu machen und ein Badehaus zu bauen, wurde in einer Sitzung des Stadtrats am 21. August 1894 gefasst (Ausgabe der "Thorner Presse" vom 23. August 1894). Zwischen dem Beschluss zum Bau des Badehauses und seiner Verwirklichung verging viel Zeit, da das Gebäude erst 1928 fertiggestellt wurde. In der Zwischenzeit wurde sein Zweck durch ein kleines Haus am Strand erfüllt. Heute ist die ehemalige Warmbadeanstalt ein Wohnhaus, das äußerlich nur wenig verändert wurde.

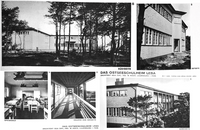

Vom einstmals in den Dünen zwischen den heutigen Strandeingängen 17 und 18 gelegene Ostseeschulheim findet man heute nur noch Fundamentreste. Es lag genau zwischen Warmbadeanstalt und Jugendherberge. Das Gebäude des Ostseeschulheims wurde vom Architekten Willy Koch aus Lębork entworfen. Wie Jarosław Gburczyk einst schrieb, handelte es sich um eine Einrichtung, deren Tätigkeit der heutigen Schullandheimarbeit ähnelte. In der Nacht vom 9. auf den 10. März 1945 wurde es von einer sich aus der Stadt zurückziehenden Wehrmachtseinheit in Brand gesetzt.

So wurde dieses Bauvorhaben in einer Fachzeitschrift für Bauwesen vom Dezember 1930 beschrieben: In der Küstenstadt Łeba mit 1500 Einwohnern, die direkt an der polnischen Grenze liegt, wurde die auf dem Foto abgebildete Schule gebaut, die mitten in einem Kiefernwald liegt und nur durch eine Düne vom Strand getrennt ist. Ihr Ziel ist es, der Kultur und Gesundheit der Jugend zu dienen. Der unmittelbare Grund für die Wahl von Łeba waren die damals dort herrschenden primitiven Schulbedingungen, die durch die Nutzung dieses Gebäudes für Bildungszwecke gemildert werden sollten. Ein günstiger Faktor bei den begrenzten verfügbaren Mitteln war das Vorhandensein bedeutender Waldbestände, die eine ausreichende Menge an Bauholz sicherstellten.

Die Konstruktion des Gebäudes wurde wie folgt festgelegt: Holzrahmenbauweise (sogenannter Fachwerkbau oder, wie man heute sagt, Holzskelettbauweise). Als Füllmaterial wurden Heraklith-Platten verwendet, die bei niedrigem Preis eine schnelle Umsetzung garantierten, da der im September 1929 begonnene Bau vor dem Winter fertiggestellt werden musste. Um Materialverluste zu minimieren, wurden Platten mit den Maßen 2 m x 0,50 m verwendet, und die Abstände zwischen den Pfosten, die Größe der Fenster, Türen und anderen Öffnungen wurden an diese Maße angepasst.

Der Außenputz wurde erst nach einem dünnen Sprühauftrag mit Zementmörtel aufgetragen. Die Dachdeckung wurde aus teerfreier Dachpappe hergestellt. Anschließend wurden auch die Innenseiten der Außenwände mit Heraklith-Platten verkleidet. Die tragenden Innenwände wurden mit 2,5 cm dicken Platten verkleidet, während die Trennwände im Obergeschoss aus 7 cm dicken Platten hergestellt wurden. Der Außenputz wurde als rauer Putz in natürlicher Farbe ausgeführt und mit einer Kelle aufgetragen. Die Gesimse, Dachrinnen und Fensterrahmen wurden in Englischrot gestrichen, die Fensterleisten in einem hellen Farbton von Englischrot und die Fenster selbst in Weiß. Der Innenhof wurde mit Ziegeln in einer Farbe gepflastert, die einen warmen Kontrast zum Sand der Dünen und zum Waldboden bildet.

In einem einstöckigen Anbau auf der Westseite des Gebäudes, neben dem Haupteingang, befindet sich die Wohnung des Verwalters, bestehend aus zwei Zimmern, einer Küche und einer Speisekammer. Die Höhe der Räume im Erdgeschoss beträgt 3,20 m (Lichtraumhöhe) und im Obergeschoss 2,50 m. In den sechs Schlafsälen ist Platz für 142 Betten. Es können etwa 150 Schüler zusammen mit ihren Lehrern gleichzeitig untergebracht werden. Eine Badeanlage wurde nicht eingebaut, da sich in unmittelbarer Nähe ein neu ausgestattetes Warmwasserbad befindet. Die Fotos zu diesem Artikel wurden von Erika Kruse aus Łeba aufgenommen.

Bevor wir uns auf den Weg zur Jugendherberge und zum Alt-Arm der Leba machen, zeige ich noch ein altes Foto mit einem herrlichen Promenadenweg in östlicher Richtung vom Kurhaus Richtung Mampe Düne und Sarbsker Dünennehrung, ein Weg, den es so heute nicht mehr gibt, aber wie schön wäre es, dort auf der Bank zu sitzen und dem Strandtreiben und den in der Ferne vorbeifahrenden Schiffe zuzusehen und Meeresrauschen zuzuhören.

Warum Jugendherberge und Schulheim in unmittelbarer Nachbarschaft? Der Unterschied zwischen Jugendherberge und Schulheim lag in der Aufenthaltsdauer der Jugendlichen in der jeweiligen Einrich-tung: die Jugendherberge sah nur kurze Aufenthalte für Einzelpersonen oder kleinere Gruppen vor, die Landschulheime waren darauf ausgelegt ganzen Schulklassen und erwerbstätigen Jugendlichen einen längeren Aufenthalt zu ermöglichen. So standen in Leba die Jugendherberge und das Ostseeschulheim in unmittelbarer Nachbarschaft, direkt in den Stranddünen gelegen. In den Schulheimen war für pädagogische und ärztliche Betreuung, gesundheitliche Fürsorge sowie gesunde und vollwertige Kost durch eine Ernährung Beraterin gesorgt. Die Jugendherberge wurde 1930 gebaut, zusammen mit der Segelflugschule, damit Leba den Zuschlag für die Segelflugschule erhielt, verpflichteten sich private Spender die Jugendherberge zu finanzieren. Lediglich das Holz fürs Haus stellte die Stadt Leba zur Verfügung.

Es geht weiter Richtung Hafen zunächst über einen schmalen Pfad vom Strand zum Schwanenweiher. Das auf beiden Seiten sumpfiges Gebiet ist durchqueren wir auf teilweise auf Holzbohlen, wir durchlaufen ein einzigartiges Ökosystem. Die dort wachsenden Bäume und Sträucher bilden eine grüne Oase mit einer Mischung aus angenehmen Düften, es verbindet sich intensiv das Meer, der Sand der Küstendünen, Kiefernwald und Feuchtgebiete.

Das sumpfige Gebiet nördlich des Schwanenteichs ist wieder atemberaubend schön, gerade jetzt im Juni.

Leider war es viele Jahre nicht so, durch die Ausbaggerung des Teichs wurde die Artenvielfalt dieses Ökosystems zerstört. Unter anderem ist die Aloe Vera verschwunden, zusammen mit dem Lebensraum des Teichhuhns. Dank natürlichem Renaturierung Prozess erwacht dieser Ort langsam wieder zum Leben. Deutliche Veränderungen sind bereits sichtbar – der Rohrkolben erholt sich, wunderschöne gelbe Schwertlilien blühen im Grünen, das je nach Sonneneinstrahlung in vielen verschiedenen Schattierungen leuchtet. Auch Schellenten sind aufgetaucht. Der Schwanenteich und das angrenzende Sumpfgebiet wird wieder zu einem Paradies für Wildtiere – es lohnt sich immer wieder, dort der Natur zu lauschen und zu sehen, wie sie sich regeneriert, vor allem morgens oder am Spätnachmittag, wenn die Strandbesucher noch nicht oder bereits wieder dieses Idyll als Durchgang genutzt haben, kann man im Schatten der Bäume vom Trubel der Stadt entspannen und dem Vogelgezwitscher lauschen. Kürzlich wurde dort sogar ein Schwarzspecht gesichtet!

Auf halben Weg zwischen Strand und Stadt überqueren wird ehemalige Wilhelmsbrücke, heute eine schöne stabile Holz-Fußgängerbrücke über dem Schwanenteich, dem alten toten Arm der Leba. Da es sich um den kürzesten und zugleich reizvollsten Weg zum Meer handelt, erfreut sich die Brücke bis heute großer Beliebtheit, auch wenn heute vielmehr Wege aus der Stadt zum Strand führen als in den 1930- 1940 er Jahre. Die erste hölzerne Brücke über den Schwanenteich, oder wie er heute heißt Schwarzer Teich, wurde 1904 erbaut. Der Name Schwarzer Teich erhielt er nach 1945, weil am Ufer Schwarzkiefern wuchsen und diese sich im Wasser spiegelten.

Eine große Anzahl von Wasserpflanzen im Uferbereich des Teiches versorgt heute das Wasser des Teiches gut mit Sauerstoff. Dank ihnen – insbesondere den im Boden verwurzelten Arten – kann das Risiko der Bildung gefährlicher sauerstofffreier Zonen erheblich verringert werden. Der angenehme Geruch des Moors, des Waldes und des Meeres bleibt auch dann noch in der Nase, auch wenn wir bereits die Dächer der Stadt und des neuen Museums sehen können. Dieses kleine Paradies beheimatet Bäume, die vor 140 Jahren gepflanzt wurden.

Spazieren wir gemeinsam durch die nördliche Hindenburg-Straße und den Mühlengraben bis zum Strom. Egon Ojowski, Gisela Frobel und auch Walter Steffke wissen vieles über das Leben und die Be-wohner vom Mühlengraben, der Mittel- und Marktstraße zu berichten. Wie so oft ist auch das Strandho-tel Möller, der Straßenzug „Auf der Münde“ Thema. Aus einem geplanten 30-minütigen Spaziergang werden gut 70 Minuten. Wohlgemerkt für etwa 500 Meter Wegstrecke, aber die Erinnerungen kommen mit dem sehen und entlangspazieren.

Der Bus parkt derweil vor dem ehemaligen Café Hoffmann und Motorenschlosserei (welch ein poeti-scher Ausdruck für Autowerkstatt) Dorow, gleich ums Eck vom Mühlengraben. Praktisch für die, die nicht den Mühlengraben entlanglaufen möchten, sie bleiben sitzen und genießen den Ausblick auf Fi-scherpark, Mühlengrabenbrücke und geschäftige Hindenburgstraße.

Unsere kleine Stadtrundfahrt geht dann über die Hindenburg- Bahnhof- und Marktstraße weiter bevor wir über die Neuhoferstraße herausfahren. Vor der Mittagspause möchten wir uns noch das Schloß oder richtigerweise zum Rittergut Neuhof und den Sarbsker See ansehen, Mittagspause haben wir dann im Gemeindehaus in Lebafelde gemacht, das bestens ausgestattet mit Gemeinschaftsraum und großer Kü-che drinnen, einem Grillplatz mit Bänken draußen war. Danke Ilona für diese tolle Idee. Ich lass mal die Bilder für sich auf der kommenden Seite sprechen.

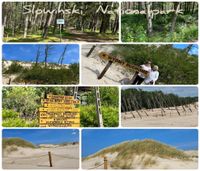

Nach einer ausgiebigen Mittagspause ging es in den südlichen Teil des Nationalparks. Wir begegneten mehrfach der Leba wieder, diesem 135 km langen Fluss der von Süd nach Nord durch den Kreis Lauen-burg fließt. An seinem Einfluss in den Lebasee zwischen Zemmin und Speck konnten wir von der Aus-sichtsplattform einige Meter über dem Lebasee die Nehrung mit dem hellgold-glänzenden Dünenzug bewundern. Für die, die die 700 Meter nicht zur Plattform am See entlanglaufen wollten, boten sich Ru-hebänke am Ufer an oder man zog den bequemen Sitz im Bus vor. Erstmals in diesem Jahr hörte ich den Ruf des Kuckucks, den ich zuhause im ländlichen Rheinland schon seit einigen Jahren nicht mehr höre.

Mit dem Bus fuhren wir dann noch die zwei Kurven weiter und waren in Speck, das im Mittagsschlaf versunken war. Früher hatte fast jedes Dorf einen Friedhof, auf dem seine verstorbenen Einwohner bei-gesetzt wurden. So war es auch in den Ortschaften in der Nähe von Leba, darunter Neuhof, Lebafelde, Rumbke, Fichthof und auch Speck, der idyllisch in einem Wald auf einer Anhöhe, 1,3 km östlich des Dorfes liegt und immer noch vom Förster Tadeusz gepflegt wird. 1853 wurde er auf einem rechteckigen Grundriss mit den Maßen 35 x 50 m angelegt, heute denkmalgeschützt. Man erreicht ihn, wenn man in Speck an der Busschleife am Ende des Dorfes liegt schräg hoch in den Wald hinein geht oder etwa 1 Kilometer den speckschen Weg, der inzwischen sehr gut saniert wurde und mit dem PKW bis 3,5 Ton-nen wieder offiziell befahrbar ist, Richtung Lebafelde fährt und an den der Schranke links etwa 200 Me-ter zu Anhöhe geht. Auf diesem Friedhof liegt auch der Vater und Bruder, sowie die Großeltern meiner Großmutter Martha Bock, ich darf mich ja glücklich schätzen, zwei großmütterlicherseits in Speck und Lebafelde zu haben, da meine Großmutter Hedwig im Wochenbett 1934 verstarb, heiratete mein Groß-vater Hermann 1935 Martha, die aus Speck stammte. So verbindet ich mit Speck, aber auch mit Fried-richshof und Babidol, die nicht mehr existieren, deren Fundamente man aber noch tief im Speck`schen Wald findet, viel - auch die Freundschaft mit Tadeusz, dem ehemaligen Förster, durch ihn und seine Fotos bin ich das ganze Jahr mit diesem Fleckchen Erde verbunden.

Unser Nachmittag im kleinen Paradis Speck am Lebasee und Lebafluss ist ein eintauchen in die Flora und Fauna der Region und für mich die Erinnerung, die während der Heimatreise 2023 schon geplante kleine Wanderung durch den Speckscher Wald wie Lehrer Bock im Heimatkalender Kreis Lauenburg beschrieben hatte, umsetzen. Zusammen mit Tadeusz Zblewski ging ich auf Spurensuche, gespannt darauf, was wir heute fast 100 Jahre später finden werden. Heute ist der speck´sche Wald in den Nationalpark eingeflossen, das hat den Vorteil, dass es viele Aussichtspunkte und Informationstafeln gibt, die ich aber kaum beachtete, da Tadeusz als ehemaliger Förster im speck´schen Wald zu Hause ist.

Und tatsächlich fanden wir an den von Lehrer Bock beschriebenen Stellen die Birken, Kiefern, Moosbeerenplätze, den Königsfarn und fast alle genannten Flora-Arten. Das hätte ich nie gedacht! Natürlich leuchteten die Moosbeeren noch nicht reif und rot, die Heide blühte noch nicht: Tadeusz hat diese Fotos einige Wochen später gemacht. Über uns zogen Kraninche, die Vögel des Glücks, die als göttliche Himmelsboten verehrt werden. In Korea sagt man, dass der Kranich die Seelen der Verstorbenen auf ihrem Weg in den Himmel begleitet. Seit Jahrhunderten wird der faszinierende Vogel verehrt. Es haben sich mit der Zeit viele Mythen und Legenden um den Kranich entwickelt. Bereits zu Zeiten der Römer symbolisierte der Kranich Weisheit, Glück und Treue. Diese Bedeutung zog sich auch schon durch das alte Ägypten sowie durch zahlreiche russische Märchen.

Unser Ausflug nach Lauenburg lief zunächst nach Plan und abseits der direkten Route über kleine kleine und kleinste Straßen durch oder vorbei an Klein Massow, Zdrewen, Koppenow, Labehn, Johannisthal, Garzigar nach Vilkow. Von sehr flachen Geländeflächen rund um Leba bis hin zur Hügellandlandschaft zwischen Johannistal nach Lauenburg gab es viel zu sehen am Wegesrand: das große Gutshaus Zdrewen wird endlich weiter renoviert, ob wir es noch je als fertiges Hotel sehen werden? Die Windmühle ge-genüber ist kaum noch als solche zu erkennen, sie verfällt von Jahr zu Jahr mehr. In Garzigar sahen wir die kleine neue Kapelle gegenüber der Kirche, die, die restaurierten Sarkophagen aus der Gruft der Kir-che beheimatet seit vergangenem Jahr. So sind sie nun für Interessierte zugänglich. In Vilkow stoppten wir um Hiltrud Eichelmann den kurzen Blick auf das Haus ihrer Familie zu werfen. Auf dem Foto unten sieht man links im Hintergrund das Haus, dass ihr Großvater Adolf Klohs, später Kloss 1923 gebaut hat. Ihre Mutter und deren 2 Geschwister wurden hier in diesem kleinen Bauerndorf mit ruhiger idyllischer Hauptstraße geboren. Das rechte Bild zeigt den ehemaligen Schützenplatz in Villkow. Dort stehen bzw. standen 3 Eichen. Durch die Beschreibung meiner Mutter konnte ich ihn ausfindig machen. Heute leider kein Ort, der einem als erstes in den Sinn kommt um gesellige Festivitäten zu feiern, aber ein Ort, wo man ein kleinen Klönschnack hält..

Von Vilkow war es dann ein Katzensprung zum Wasserturm auf der Wilhelmshöhe, der eine sehr inte-ressante Ausstellung zur Wielbark-Kultur, der sehr frühen Bestattungskultur aus dem 1. vorchristlichen bis zum 4. Jahrhundert. Alle dort gezeigten Fundstücke stammen aus dem im Jahre 2000 gefundenen Gräberfeld Scharnhorst und wir waren davon überwältigt. Neben den Fundstücken zeigen kurze Videos die Arbeit der Archäologen. Diese Ausstellung ist sehr lohnenswert. In einem der letzten Bürgerbriefe habe ich ausführlich für die Wielbark-Kultur, die Fundstücke und das Gräberfeld geschrieben.

Nicht ein leichter Landregen, heftige Schauer mit nur winzigen Pausen überzogen Lauenburg und uns. Naja das Wetter mussten wir so annehmen, nur leider hatten sich einige Mitreisende auf Wärme und Sonne pur im Juni im blauen Ländchen eingestellt und wetterfeste Jacke und Regenschirm zu Hause gelassen. Also blieb uns nur, die Gruppe in zwei Gruppen aufzuteilen; in die wetterfesten und die anderen. Während die zweite Gruppe mit mir/ am Bus blieben, nahm Ilona die Regentrotzenden mit auf einen Stadtspaziergang durch Lauenburg über die Lebabrücke an der Hochschule für Lehrerbildung und vorbei am Schloss, über den Marktplatz zum Luisenbrunnen, der liebevoll Froschbrunnen genannt wird, zum Rathaus, Post und hinein in die heutige Bibliothek, die immer einen Besuch lohnt.

Das Gebäude, in dem sich heute die Stadtbibliothek befindet, wurde 1890 von Wilhelm Casper, dem Besitzer der 1871 gegründeten „Spirituosen- und Likörfabrik” und gleich nebenan liegenden Fabrik, erbaut. Das Haus war ursprünglich kleiner und einstöckig – nach einem Brand im Jahr 1918 wurde es rekonstruiert und um ein zusätzliches Stockwerk für die wachsende Familie erweitert. Damals war es das einzige Haus in der Stadt, das über eine Zentralheizung verfügte – die Eigentümer nutzten das beim Kühlen von Alkohol erwärmte Kreislaufwasser und stellten es allen Einwohnern der Stadt zur Entnahme aus dem Sammelkessel zur Verfügung. Die Familie Casper gehörte zu den wohlhabendsten Familien im damaligen Lauenburg und hatte zahlreiche Verwandte. In späteren Jahren betrieb das Unternehmen, das Johannes Casper (dem auch dieses Haus zufiel) geerbt hatte, auch Tankstellen in Lauenburg und Umgebung, eine Mischanlage und eine Vertriebsstelle für den deutschen Ethanolkraftstoff „Monopolin” und sogar eine Saftfabrik, eine Bar und ein Restaurant. Das Gebäude an der Parade-Straße (heute Armii Krajowej) diente nicht nur als Familienhaus für nachfolgende Generationen, sondern beherbergte auch die Büros des Unternehmens und nach dem Ersten Weltkrieg die Räume der Bank von Johannes Casper – beide gegenüber dem Haupteingang, der heute geschlossen ist. Im Keller befanden sich Produktionsräume, in denen unter anderem die Abfüllung, Etikettierung und Verpackung von Waren aus der Spirituosen- und Likörfabrik stattfand. Aus dieser Zeit sind die mit Eichenholzvertäfelungen verzierte Halle mit Kamin, das Treppenhaus und die Galerie mit den geschnitzten Initialen von Johannes Casper sowie die Buntglasfenster, darunter eines mit dem stilisierten Wappen von Lauenburg, im Original erhalten geblieben. Auf dem Turm war eine eigentümliche Wetterfahne in Form eines Flugzeugs angebracht. Sie wurde dort von Freunden von Hans Casper (dem Sohn von Johannes), der Pilot der deutschen Armee war, anlässlich seiner Hochzeit im Jahr 1935 angebracht. Das Haus war bis März 1945 im Besitz der Familie Cas-per. Am 10. März marschierte die Rote Armee in die Stadt ein. Die meisten deutschen Familien waren angesichts der schnell vorrückenden Front bereits zuvor nach Westen geflohen. Von der Familie blieb nur Eva, die Frau von Johannes (gest. 1923), die sich mindestens mehrmals kategorisch weigerte, das Haus und die Fabrik zu verlassen, und bis zum Schluss den vor den Sowjets flüchtenden Menschen half, indem sie ihnen zeitweise ein Dach über dem Kopf bot. Diese Entscheidung kostete sie das Leben. Am Tag der „Befreiung” entdeckten Soldaten der Roten Armee in der Fabrik der Familie Casper hinter dem Haus zwei riesige Spiritusfässer – jedes mit einem Fassungsvermögen von 55.000 Litern –, die nicht geleert worden waren, in der Hoffnung, dass die Front seitlich vorbeiziehen würde. Quellen zufolge fielen zwei Soldaten unter dem Einfluss der Dämpfe hinein und ertranken im Alkohol. Schließlich wurden die mit Spiritus gefüllten Fässer aus den Fässern auf den Marktplatz gerollt, wo sie nicht nur zum Feiern des Erfolgs, sondern auch zum Anzünden verwendet wurden. Zunächst wurden zerbrochene Möbel aus den umliegenden Häusern verbrannt, um sich an einem kalten Märztag zu wärmen, aber das Feuer breitete sich schnell aus – absichtlich und unabsichtlich – und zerstörte schließlich 55 % der Wohngebäude in Lauenburg. Ein Teil der Möbel aus dem Haus in der Parade-Straße ging ebenfalls in Flammen auf. Die wertvolleren Stücke fanden später ihren Platz in den Büros der neuen Machthaber. Das Gebäu-de selbst stand ungenutzt da und diente gelegentlich als Lagerraum – bis zum Jahr 1956. Damals er-kannte man das Potenzial der Villa und beschloss, darin den Sitz des Stadtkomitees der Polnischen Ver-einigten Arbeiterpartei (PZPR) einzurichten. Das Gebäude wurde 1991 an die Stadtbibliothek übergeben, die zuvor in Räumen des Rathauses untergebracht war.

Im Zimmer der Mutter – Eva Casper – wahrscheinlich an der Stelle der heutigen Jugendabteilung, hing ein prächtiger Kristallleuchter, an dem sich der jüngere Sohn Hans, der spätere Pilot der deutschen Armee, in seiner Kindheit gerne schaukelte. Die Kinderzimmer befanden sich dort, wo heute der wissenschaftliche Lesesaal ist. Im Musikzimmer stand ein Klavier, auf dem Johannes Caspers ältester Sohn Wilhelm gerne übte. Sein Lieblingskomponist war Beethoven, dessen Werke er am liebsten spielte, begleitet von seinem jüngeren Bruder, der Flöte spielte. Hier fanden auch gelegentlich Hauskonzerte statt. Im Winter 1913 war der damals bekannte Pianist Sascha Brauer zu Gast bei der Familie Casper. Dies nur ein kurzer Einblick in die Familie Casper, den man durchaus noch vertiefen sollte.

Natürlich führte der Weg zur Salvator Kirche und zur St. Jakob-Kirche, deren prächtige Innenausstattung uns faszinierte.

Für Helga Stock und Christiane Speckmann waren es besondere Stunden in ihrer Geburtsstadt Lauenburg, in der sie ihre Kinderzeit verbrachten. Ebenso für Sigrid Sielaff (ihr Mann stammte aus Lauenburg), die hier auch heute noch Bekannte hat, die sie jedes Mal besucht, wenn sie mit uns reist.

Unsere Kreis- und Heimatstadt Lauenburg in Pommern ist immer wieder schön, interessant und voller neuer Blickwinkel. Diesmal lag unser Fokus auf den Bezirk rund um den Marktplatz, aber es gibt so vieles mehr zu entdecken: Schwanenweiher, altes Schloss, Stadtmauer und Stadttürme und noch viel mehr.

Außerhalb der ehemaligen Stadtmauer genossen wir die weiteren Sehenswürdigkeiten wie Lyzeum, Hochschule für Lehrerbildung, altes Krankenhaus, die ältesten Häuser Lauenburgs in der Neuendorfer Straße vom Bus aus.

Unsere Kaffeepause im Grünen am idyllischen Picknickplatz an der Leba fiel buchstäblich ins Wasser. Aber wir wären kein starkes Improvisationsteam und guter Vernetzung im Kreis Lauenburg, wenn uns Wasser von oben verzweifeln ließ. Ilona suchte sich ein ruhiges Plätzchen im Bus und begann zu telefo-nieren, bereits mit dem zweiten Anruf hatte sie Erfolg: Der Gemeinderaum in Neuendorf wurde uns für die Kaffeepause zur Verfügung gestellt. Busfahrer Dieter setzte die Kaffeemaschine im Bus in betrieb, ich platzierte, die inzwischen gelieferten Törtchen sicher auf der letzten Bank für die kurze Fahrt von Lauenburg nach Neuendorf. Uns reichte dieser Raum vollkommen aus, klein- aber mit allem ausgestattet was wir brauchten- Tische und Stühle und Ablageflächen für Kaffee und Kuchen. Den Rest packten wir aus dem Bus in zwei Körben und nahmen mit. Während wir gemütlich in süßen Törtchen schwelgten verzogen sich die Regenwolken und so konnten wir über Scharnhorst (hier liegt das Wielbark- Gräberfeld) das Storchendorf Jannewitz zurück nach Leba.

Die Strecke westlich der N214 Lauenburg – Leba bietet einen schönen Blick über das Karolinenthal und führt an Wobensin und dem dortigen großen Sumpfgebiet 8 vorbei, wo einst das große weitläufige Gefangenenlager an der Leba 1915 war. Nur 12 Kilometer von Lauenburg entfernt, liegt die Gedenkstätte in der Gemeinde Neuendorf – der Friedhof der russischen Kriegsgefangenen in den Wäldern von Wobensin - abseits der ausgetretenen Pfade historischer Reisen. Der Friedhof liegt westlich des Ortes an der Forststraße

Woher kamen die russischen Kriegsgefangenen in unserer Gegend? Dies ist eine Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg. In der Nähe befand sich das Kriegsgefangenenlager an der Leba. Die in Baracken untergebrachten Gefangenen wurden für Feld- und Forstarbeiten, Straßenbau und Entwässerungsarbeiten in dem riesigen Sumpfgebiet eingesetzt. In der Nähe des Lagers befand sich ein Friedhof, auf dem russische Gefangene begraben wurden. Im Jahr 2010 wurde der Friedhof renoviert und eingezäunt. Die Gräber waren vollständig zerstört, und auf dem Friedhof wachsen große Bäume. In der Mitte des Friedhofs befindet sich heute ein über zwei Meter hohes Denkmal mit einem orthodoxen Metallkreuz und einer Gedenktafel in polnischer, russischer und deutscher Sprache. Der Friedhof ist gut gepflegt, und einige Dutzend Meter vom Friedhof entfernt wurde an der Straße eine große Informationstafel aufgestellt.

1915 waren hier die größten Landgewinnungsarbeiten, die damals im Deutschen Reich durchgeführt wurden. Diese Arbeiten bestanden darin, den Fluss Leba von Lauenburg bis zum Leba-See zu regulieren und die ausgedehnten Sümpfe und Torfmoore im Tal der Leba zu entwässern. Es war geplant, 6832 Hektar unfruchtbares Weideland in fruchtbare Wiesen zu verwandeln. Für die oben genannten Arbeiten wurden 3.000 russische Kriegsgefangene eingesetzt. Die russischen Kriegsgefangenen wurden in zwei großen Barackenlagern zu je 1.500 Mann untergebracht, die sich auf gegenüberliegen-den Seiten der Leba-Sümpfe befanden. Eines der russischen Lager befand sich auf dem Gelände des Gutes Wobensin am östlichen Rand des Sumpfes, das andere in der Nähe des Dorfes Poblotz in der Gemeinde Glowitz, westlich des Sumpfes.

Es hat südlich des Dorfes am Rande des Teufelsmoores in einem Wiesengelände nahe des Schwarzen Sees gelegen, ca. 2km vom Fluss entfernt, der dort die Grenze zwischen den früheren Kreisen Lauenburg und Stolp bildete. Noch heute soll sich dort eine eingefasste Quelle befinden, die immer noch Wasser spendet und bis 1945 die Viehtränke des Bauern Pollex aus Poblotz war.

Jedes Lager bestand aus 5 Baracken für die Kriegsgefangenen und einer Baracke für das jeweils 150 Mann starke, unter dem Befehl eines Feldwebelleutnants stehende, Wachkommando.

Die Bemühungen, das Lebamoor der landwirtschaftlichen Kultur zu erschließen, reichen bis in die Zeit Friedrich des Großen zurück. Unter seiner Regierung erfolgte auch die Urbarmachung des Netze- und Warthe Bruches durch den verdienten Geheimen Oberfinanzrat Schönberg von Brenkenhof. Er ließ wiederum den Kanal von Chotzlow, einem unterhalb von Lauenburg an der Leba gelegenen Dorfe, bis zum Lebasee anlegen. Bekannt als Brenkhofkanal. Schon nach sechs Jahren ergab sich, dass, dieser mit unzulänglichen Mitteln unternommene Versuch, das Lebamoor zu entwässern, keinen dauernden Erfolg hatten. In den sechziger und siebziger Jahren des 19.Jahrhunderts wurden neue Meliorationsarbeiten unternommen, die jedoch infolge von Uneinigkeit der Anlieger nicht zum Ziele führten. Vor nunmehr drei Jahren wurden die Arbeiten zur Urbarmachung des Lebamoores wiederum aufgenommen. Sie wer-den, auf breite finanzielle Grundlage gestellt, diesmal hoffentlich zu völligen und – infolge der Heran-ziehung von Kriegsgefangenen – schnellen Durchführung gelangen. Auf Anregung und mit aller Unterstützung der Regierung bildete sich 1912 eine „Genossenschaft zur Regulierung der Leba von Lauen-burg bis zum Lebasee“. Es handelt sich darum, den vielgewundenen Lauf der träge fließenden und das Gelände versumpfenden Leba gerade zu legen. Diese Arbeiten sind heute zum großen Teil vollendet. In einem breiten Bett führt die Leba ihr Wasser mit starkem Strom dem Lebasse und der Ostsee zu.

Zu ihrer Generalversammlung vom 31.12.1913 beschloss die Genossenschaft, auch die zur zweckentsprechenden Nutzbarmachung der Melioration für die einzelnen Grundstück erforderlichen Folgeerscheinungen zu schaffen, als da sind Entwässerungen, Umbruch und Besamung der Wiesen, Anlage und Unterhaltung besonderer Zu- und Ableitungsgräben, Anlag der Wege usw. Die Kosten der eigentlichen Leba-Regulierung betrugen 970.000 Mark, die der sogenannten Folgeeinrichtungen werden auf rund 3.500.000 Mark geschätzt.

Für die Leba-Regulierung, die im Frühjahr 1913 begann, war eine Bauzeit von etwa zwei Jahren in Aussicht genommen, die Dauer der Folgeeinrichtungen lässt sich bei der Größe und Eigenart der Arbeit nicht bestimmen, doch wird durch die Heranziehung von Kriegsgefangenen außerordentlich verkürzt werden. Vor dem Krieg waren annähernd 300 deutsche und ausländische Arbeiter an dem Projekt be-schäftigt. Motorpflug, Motortelleregge, Motorwalze hatten bereits zirka 60 Hektar neue ergiebige Wiesen geschaffen, als der Krieg diese Arbeiten wie auch die Leba-Regulierung unterbrach, die nun wieder aufgenommen werden.

Eine Inspektion des Dänischen Roten Kreuzes besuchte die Lager am 15. Oktober 1915. In dem Besuchsbericht wurde festgestellt, dass die Lager in Wobensin und Poblotz einem einzigen Kommandanten unterstellt waren. Insgesamt waren dort 3.000 Kriegsgefangene untergebracht. In den Baracken wurde elektrisches Licht installiert. Die Häftlinge schliefen auf Strohmatratzen. Sie durften die Waschräume und Bäder benutzen. Es wurden eine Isolierbaracke und ein Desinfektionszentrum gebaut. Die medizinische Versorgung der Häftlinge wurde von russischen Ärzten sichergestellt. Die meisten Häftlinge wurden bei Entwässerungs-, Aufbereitungs- und Wasserarbeiten körperlich eingesetzt. Jeder Häftling musste ein Tagespensum erfüllen.

Stolp– Typisch Pommern: Wenn es eine Stadt gibt, die noch heute in den Grundstrukturen als typisch pommersche Kreisstadt erkennbar ist, dann Stolp. Die Stolpe, dass Flüsschen, das durch die Stadt fließt war Namengeberin. Die Stadt ist seit 1945 auf gut 90.000 Einwohner angewachsen und ein regionales Zentrum geworden. Doch immer noch sind die ursprünglichen Strukturen der Stadt erkennbar. Beson-ders deutlich wird dies bei einem Bummel durch die Stadt. Die Stadt bietet viele pittoreske Ziegelstein-bauten. Zu den schönsten zählen die Stadtpfarrkirche St. Marien sowie das beeindruckende Rathaus.

Meine erste Begegnung mit Stolp hatte ich in Form eines Buches. Christian Graf von Krockow, der in Ruschütz, Kreis Stolp aufwuchs, widmet der Stadt in seinem Buch "Die Reise nach Pommern" einige Seiten, die gespickt sind mit seinen Kindheitserinnerungen und historischen Zahlen. So erfährt der Le-ser, dass die Stadt, die heute in der Wojewodschaft Pommern liegt, erstmals 1013 als Slup in einer Ur-kunde namentlich erwähnt wurde. Andere Namen für den Ort am Ufer der Stolpe waren Slupz, Slupsk oder Slupik. Aus der Namensgebung leiteten die Historiker ab, dass es sich um eine ursprünglich slawische Siedlung gehandelt haben muss. Der Hafen lag vor den Toren der Stadt in Stolpmünde. Nach dem Dreißigjährigen Krieg regelte der Westfälische Frieden, dass Stolp und ganz Hinterpommern in den Herrschaftsbereich der Kurfürsten von Brandenburg gelangte, die ab 1701 die Könige von Preußen stell-ten. Als Stolp nach dem Zweiten Weltkrieg polnisch wurde, knüpften die neuen, nun polnischen Bewohner an die Geschichte an und benannten Stolp in Słupsk um.

Inspiriert von Krockows Kindheitserinnerungen erkunden wir Stolp, keiner ganz kleinen aber auch keiner ganz großen Stadt. Immerhin gab es hier, so schreibt Krockow, einen Flugplatz mit einer Luftschiff-halle, von dem vor dem Zweiten Weltkrieg 139 Passagiere abflogen. Im Jahr versteht sich. Der italienische Luftfahrtpionier und General Umberto Nobile (1885–1978) soll hier in den 1920er Jahren mit seinem Luftschiff Norge einen Zwischenstopp auf dem Weg zum Nordpol eingelegt haben.

In Stolp wurde auch die erste Luftbrücke eröffnet. Nach dem Ersten Weltkrieg (1914–1918) ordneten die Siegermächte im südlichen Ostpreußen eine Volksabstimmung an (Versailler Vertrag Artikel 94 bis 98), in der die Wähler über die territoriale Zugehörigkeit dieser Region zu Polen oder zum Deutschen Reich entscheiden sollten. Hintergrund war der hohe Anteil an polnischsprachigen Masuren im südlichen Ostpreußen. Laut einer Befragung von 1910 lag er bei durchschnittlich knapp unter 50 Prozent. Wahlberechtigt waren alle, die vor dem 1. Januar 1905 im Abstimmungsgebiet geboren worden waren. Es konnten auch diejenigen teilnehmen, die in andere Regionen des Deutschen Reiches ausgewandert waren, z. B. in das Ruhrgebiet, um dort in den Bergwerken zu arbeiten. Vom übrigen Reichsgebiet war Ostpreußen durch den "Polnischen Korridor" abgeschnitten. Da Polen Züge mit Wahlberechtigten an der Durchfahrt durch den Korridor hinderte, wurde für den Transport der "Seedienst Ostpreußen" gegründet und in Stolp, das westlich des Korridors lag, ein Pendelverkehr mit Flugzeugen in das Abstimmungsgebiet eingerichtet.

Zurück in die Gegenwart. Unser Spaziergang beginnt an der Stolpe. Der weiße Speicher beherbergt heu-te die Sammlung von Werken des polnischen Malers Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885–1939), der unter dem Künstlernamen „Witkacy“ bekannt ist, 260 Gemälde sind zu sehen. Weitere Reproduktionen seiner Werke finden wir auf den Außenfassaden vieler Gebäude in der Stadt. Er ein mit vielen Talenten gesegneter Künstler: Maler, Fotograf, Schriftsteller, Bühnenautor und Philosoph. Bekannt wurde Stanisław Ignacy Witkiewicz, der am 24. Februar 1885 in eine Künstlerfamilie in Warschau geboren wurde, vor allem als Bürgerschreck und Provokateur. Seine amourösen Affären mit einer viel älteren und etlichen viel jüngeren Frauen sorgten für Aufsehen. Diese turbulenten Beziehungen waren der Stoff, aus dem seine Romane sind. Lebenslang konsumierte er Drogen, um sich von ihrem positiven Einfluss auf die Kreativität zu überzeugen. Witkacy war sein eigenes Versuchskaninchen, allerdings kein Suchtkranker, denn er nahm sie immer unter ärztlicher Aufsicht. Nachdem die deutschen Truppen am 1. Septem-ber 1939 in Warschau einmarschierten, flüchtete er mit seiner Geliebten nach Ostpolen. Als er erfahren hatte, dass die Rote Armee am 17. September Ostpolen besetzte, nahm er sich einen Tag später das Leben.

Wir überqueren die Stolpe bei der Hexenbastei ( auch Hexenturm genannt), die ein Teil der nahen Stadtmauer aus dem Mittelalter um 1415 ist, die ihren Namen bekam, weil in ihr bis 1701 als Frauen eingekerkert wurden, die man der Hexerei bezichtigte. 18 Frauen wurden hier wegen Zauberei angeklagt, gefangen gehalten und manche von ihnen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die Kräutersammlerin Trina Papisten war die letzte und berühmteste Hexe von Stolp, ihr wurde im Turm 1701 der Prozess gemacht, und nach dem sie grausam gefoltert wurde, wurde sie zum Feuertod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Die Bastei wurde 1974 wiederaufgebaut. Heute gibt es dort eine Ausstellung moderner Kunst.

Das Zentrum der Stadt ist bis heute das 1505 fertiggestellte Schloss der Pommerschen Herzöge mit der Schlossmühle, dem gotischen Mühlentor und dem in Fachwerkbauweise errichteten Richter-Speicher gleich nebenan. Es wurde 1580-87 im Renaissancestil umgestaltet. Heute ist dort das das Museum zur Geschichte Mittelpommerns untergebracht, in dem Exponate über die Geschichte Pommerns, pommersche Kunst zu sehen sind. Unter dem sparsamen preußischen König Friedrich Wilhelm I. war es zunächst erst einmal vorbei mit der Pracht. Während seiner Herrschaft im 18. Jahrhundert nutzten es die Preußen als Kaserne und Lager.

Eine weitere Sehenswürdigkeit der Stadt ist die im 14. Jahrhundert erbaute gotische Dominikanerkirche. Sie wurde zwar 1525 während des Bildersturms von protestantischen Bürgern verwüstet. Aber ab 1602 wurde sie – nun als Schlosskirche – wieder aufgebaut. Besonders das Innere aus der Renaissancezeit ist sehenswert.

Die benachbarte Schlossmühle entstand schon 1310 und dient heute als ethnographisches Museum, dem Alltag und der Kultur der Bevölkerung Pommerns, vor allem der Kaschuben, gewidmet. Sie ist eines der ältesten Industriegebäude in Polen, gebaut mit massiven Wänden und schmalen Fenstern. Im 16. Jahr-hundert bekam sie ihren eleganten Renaissance-Look und seit 1925 wird die noch heute funktionierende Wasserturbine betrieben.

Der Richter-Speicher ist ein zauberhaftes Fachwerkgebäude aus dem 16. Jahrhundert und direkt am Ufer des Flusses Stolpe steht ist heute ein Teehaus mit über 300 Teearten. Ursprünglich stand der Speicher an anderer Stelle und hat als Getreidelager fungiert, seit Ende des vergangenen Jahrhunderts steht es nun hier und passt sich ideal ein.

Die in Sichtweite des Schlosses stehende Kirche St. Johannes gehörte bis zur Reformation zu Beginn des 16. Jahrhunderts den Dominikanern, sie vernachlässigen wir auf unserem Weg zur Hauptpost, ein weiteres Gebäude im neogotischen Stil. Gebaut wurde es 1879 und fungiert bis heute als Hauptpostamt und ist eines von 2000 Postämter, die von dem in Stolp geborenen Generalpostdirektoren des Deutschen Reiches und Erfinder der Postkarte – Heinrich von Stephan – gegründet wurde.

Pfarrkirche St. Marien, eine aus rotem Backstein und im gotischen Baustil errichtet wie viele andere mittelalterliche Kirchen an der Ostseeküste. Die in Stolp stammt aus der Zeit um 1400. Nur trägt der wuchtige Westturm einen Barockhelm wie die Marienkirche in Stralsund. Stralsund gehörte wie Stolp übrigens auch der Hanse an. Seit 1380, um genau zu sein. Und wie Pisa hat Stolp einen Schiefen Turm, der neigt sich 89 cm aus dem Lot, wie wir mit Blick vom Postamt aus sehen konnten.

Der Zweite Weltkrieg hat die Stadt nicht flächendeckend zerstört, jedoch im Stadtbild tiefe Narben hinterlassen, die heute noch besonders auf dem Markt zu erkennen sind. Die zerstörten Häuser wurden durch schmucklose Wohnblöcke ersetzt. Nur an der Südseite und einer Ecke der Westseite des Marktplatzes sind Reste der historischen Bebauung erhalten geblieben.

Früher hätte das Gepolter der Straßenbahn ihre Ruhe der Stolper Einwohner wohl gestört. Die Stolper Straßenbahn ist eines der Symbole des alten Stolps. Seit 1910 fuhren die Wagen auf 2 Linien, der roten und der grünen, durch die Stadt, etwa 50 Jahre lang, so bis 1960, mit durchschnittlich 20km/h. Doch die Stadtverantwortlichen halten die Erinnerung an diese Zeit wach, gleich hinter dem "Neuen Tor", einem Überbleibsel der mittelalterlichen Stadtmauer, steht ein ausrangierter rot lackierter Straßenbahnwagen, ein nostalgisches Bild für jeden Besucher.

Aus der Stolper Altstadt hinaus gelangt man durch das 1385 erbaute Neue Tor. Insgesamt gab es 3 Stadttore, erhalten sind nur das Mühlentor und dieses hier, das neue Tor. Hier befand sich früher ein Gefängnis.

Nachdem wir durch das neue Tor gegangen sind und Richtung Rathausplatz uns wenden, stehen wir vor dem ehemaligen Kaufhaus von Gustav Zeeck, von dem Krockow in seiner Kindheit so fasziniert war: Auf einer Seite des Platzes das Kaufhaus Zeeck, vier Stockwerke. Und mit einem leibhaftigen Fahrstuhl, mit dem man auf- und niederschweben kann, beim Sprechgesang des Fahrstuhlführers: Bettwäsche, Herren- und Damenbekleidung, Trikotagen. Ich betrat das Kaufhaus auf der Suche nach dem Fahrstuhl aus den 1920er Jahren. Er verrichtet immer noch seinen Dienst und zählt damit zu den ältesten hölzernen Personenaufzügen, die noch in Betrieb sind. Soweit ich es beurteilen kann, ist er im Originalzustand erhalten. Sogar der große Schalthebel, mit dem der Fahrstuhlführer das antiquierte Stück "auf- und niederschweben" ließ, ist noch vorhanden, wenn auch ein wenig verrostet. Vielleicht durfte der kleine Krockow den zu seiner Zeit bestimmt blank geputzten Hebel einmal umlegen und so den Fahrstuhl auf- oder abfahren lassen.

Gegenüber vom Kaufhaus steht das Rathaus, ein Bau aus der Wilhelminischen Zeit, dessen wuchtige neogotische Fassade den Geschmack der damaligen Zeit widerspiegelt. Gebaut wurde es 1901 und bis heute Sitz der Stadtverwaltung. Im inneren befinden sich reichverzierte Glasfenster und Gemälde, die das Stadtleben und die Stadtgeschichte widerspiegeln. Im Turm befindet sich eine Aussichtsplattform, 36 m über der Stadt oder 86 Stufen hoch. Davor erstreckt sich ein großer Parkplatz, genau dort, wo zu Krockows Zeiten an Feiertagen das Militär zum Vergnügen der Stolper Bürger aufmarschierte.

Eine Informationstafel neben dem Rathaus informiert über den Fund einer kleinen Bärenfigur aus Bern-stein, dem Stolper Bären, in einem Torfmoor bei Stolp im Jahr 1887. Die Figur stammt aus der Stein-zeit, ist 10,2 cm lang, 4,2 cm hoch und wiegt 85 Gramm. Das Original soll sich im vorpommerschen Stralsund in Deutschland befinden, so die Tafel. Die Überraschung: Der Stolper Bär ist nicht mehr in Stralsund. Aber wo dann? In Stolp nicht. Soviel steht fest. Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges ist er nach Stralsund ausgelagert worden, weil das Stralsunder Museum damals für die Provinz Pommern zu-ständig war. Im Zuge eines Kulturgüteraustausches 2009 ist der Stolper Bär wieder nach Polen zurück-gekehrt. Aber nicht nach Stolp, sondern in das Nationalmuseum in Stettin. Im Stolper Rathaus ist eine Kopie der Bernsteinskulptur ausgestellt. Aber überall in der Stadt finden wir bunte Bären, die auf diese Geschichte verweisen.

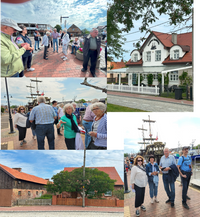

Für uns ist es Zeit nach Stolpmünde, dem ehemaligen Hafen von Stolp, zu fahren. Wir wechseln das Verkehrsmittel und setzen mit der blau-weißen Bimmelbahn und Kapitän Haase fort.

Auch Stolpmünde hat vieles zu bieten: Die Altstadt ist ein Ort, an dem sich die Geschichte mit der Ge-genwart vermischt. Wenn man durch die gepflasterten Straßen schlendert, kann man fast das Echo der alten Gespräche von Fischern und Seeleuten hören. Die hölzernen Fensterläden der charmanten Häuser, die stimmungsvollen Innenhöfe, die sich zwischen ihnen verbergen, und der Geruch der Meeresbrise machen es leicht, sich in die Zeit zurückzuversetzen, als Stolpmünde noch eine geschäftige Hafensiedlung war.

Ein solcher Ort ist der Johannes-Paul-II.-Platz, auf dem sich einst die St.-Nikolaus-Kirche befand, deren Fundamente heute von jahrhundertealten Lindenbäumen markiert werden. Nur wenige wissen, dass un-ter dem Rasen des Platzes die Überreste der früheren Bewohner der Stadt liegen. Man kann sich das kaum vorstellen, wenn man im Sommer auf den Bänken belebte Gruppen von Touristen sieht, die sich dort ausruhen. Früher war dies das Herz von Stolpmünde, und in der nahe gelegenen Mittelstraße stand das Haus von Kapitän Haase - einem der wohlhabenden Seeleute, die sich in der sogenannten Kapi-tänsallee niederließen. Heute sind hier noch einige Originalgebäude und Nachbauten der ehemaligen Fachwerkhütten erhalten, die an die maritime Kraft des Ortes erinnern. Das Kapitän-Haase-Haus ist ein historisches Gebäude aus dem Jahr 1804, ein typisches Beispiel traditioneller Fachwerkarchitektur.

Das erste Navigationslicht in Stolpmünde wurde bereits 1871 angezündet - damals hängten die Hafen-lotsen eine Petroleumlampe mit Fresnellinse an den Mast und halfen den Seeleuten, sicher in den Hafen einzufahren. Im Jahr 1892 wurde an der Stelle der ehemaligen Lotsenstation ein neues Gebäude aus ro-tem Backstein als Aussichtsturm errichtet. Erst 1904 wurde er in einen Leuchtturm umgewandelt, der ein weißes, intermittierendes Licht ausstrahlte, das bis zu einer Entfernung von 33 km sichtbar war. Heute ist der Leuchtturm 19,5 m hoch, aber dank seiner Lage auf einer Düne befindet sich sein Licht 22,5 m über dem Meeresspiegel.

Vor einem der typischen Fachwerkhäuser im früheren Kapitänsviertel von Stolpmünde steht Marcin Barnowski, er schlüpft leidenschaftlich gern als in die Rolle von Kapitän Peter Haase, hier geboren 1770 und berühmt geworden als Seeheld im Dienste Großbritanniens. Angeblich rettete er unzählige Schiff-brüchige. Und er begleitet uns durch „sein“ Stolpmünde. „Hier findet man die ältesten Fachwerkhäuser in der Region“, sagt Barnowski alias Peter Haase in seiner historischen Kapitänsuniform. „Vor einigen Jahren sah dieses Haus ganz normal aus, verputzt und unscheinbar.“ Bei Renovierungsarbeiten sei man dann auf Holzbalken gestoßen, dazwischen Lehm und Schilf. In der ganzen Region wurden inzwischen Häuser wie dieses restauriert. Erst seit die charakteristischen dunklen Holzbalken mit den weiß getünch-ten Fächern dazwischen wieder überall sichtbar sind, versteht man den Spitznamen dieser Gegend, in der früher vornehmlich Kaschuben lebten: Das „karierte Land“.

Zusammen mit Stadtführer Barnowski ist eine historische Erkundung Stolpmündes besonders faszinie-rend. Er kennt jeden Winkel und viele Anekdoten. Er weiß, wie die Stadt zu Bedeutung kam, was die Nationalsozialisten angerichtet und die Sozialisten heruntergewirtschaftet haben – und amüsiert sich heute darüber, dass die frühere Hauptstraße zu deutscher Zeit umbenannt wurde in Hitlerstraße, nach 1945 für einige Jahrzehnte Stalinstraße hieß und heute als Straße der Polnischen Marine im Stadtplan steht.

Aber nach 2 Stunden spannender Geschichte ist Zeit für eine Pause auf der Promenade und beim Leucht-turm. Durch das Stolperland und über die kaschubische Allee ging es am späten Nachmittag zurück.

Wir fahren am neugotischen Gut Zezenow vorbei, das den Anschein macht, es würde endlich vor dem endgültigen Verfall gerettet und wieder aufgebaut. Über die Bewirtschaftung des Gutes schrieb Eleonore von Zitzewitz, die Frau des letzten Besitzers: „Zezenow in seiner Vielseitigkeit, jetzt unser größtes Ar-beitsgebiet, wurde durch umfassende Wiesenmeliorationen erschlossen. Die Leba-Regulierungs-Genossenschaft deichte die gesamten Wiesen am Strom ein, ein Schöpfwerk wurde gebaut und die wert-vollen, bisher nutzlosen Flächen planmäßig ent- oder bewässert, mit Süßgräsern neu angesät bzw. in die Rotation der Fruchtfolge eingebaut. Sogar das Klima besserte sich, Pferde- und Rindviehzucht blühten. Die Böden waren leicht bis mittelschwer, aber in guter Kultur. Die Gärten mit modernem Treibhaus und Feldgemüsebau hatten einen Meter Humus auf Seesand und die Erträge konnten durch den Bedarf der im Hitlerregime überall eingerichteten Landjahr- und Arbeitsdienstläger auf vier Ernten gesteigert werden. Auch Teichwirtschaft, Bienenzucht und Geflügelfarmen brachten gute Erträge. Die Brennrechte der Brennerei wurden nach maschinellem Umbau auf 180.000 Liter erhöht, die Schlempe auf die Güter verteilt. Gebäude und Dächer wurden turnusmäßig in Ordnung gebracht, der Kuhstall nach Brandun-glück durch Selbstentzündung im nassen Sommer 1930 neu gebaut. Das Sägewerk belieferte ganze Sied-lungen mit Bauholz und die weiten Torflager wurden im Preßverfahren bestens genutzt.“

Zu dem Güterkomplex Zezenow gehörten die Außergüter Prebendow, Krs. Stolp und Dargeröse. Im Jah-re 1938 war das Rittergut 1.172 Hektar groß und hatte 283 Hektar Ackerland, 333 Hektar Wiesen, 223 Hektar Weiden, 320 Hektar Wald, 11 Hektar Umland, Hofraum und Wege und 2 Hektar Wasserflächen. Der Viehbestand belief sich auf 48 Pferde, 223 Stück Rindvieh und 112 Schweine. Weiterhin gehörten ein Sägewerk, eine Brennerei, eine Windmühle, die dem Betrieb eine gewisse Autarkie ermöglichte, eine Kartoffeltrocknerei zum Gut. Eine Kartoffeltrocknerei ist eine Anlage oder ein Prozess, bei dem gekochte oder gedämpfte Kartoffeln getrocknet werden, um Kartoffelbrei oder andere Kartoffelprodukte für die Weiterverarbeitung, zum Beispiel in der Bäckerei, herzustellen. Leider fehlt die Angabe zum Geflügelbestand!

Ein vom Verfall heimgesuchtes Anwesen, dem die vielen Besitzwechsel nicht gutgetan haben. Aber gibt Hoffnung, es wurde am Gutsgebäude gearbeitet. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, da alles stillstand.

Ein kleines Städtchen namens Putzig am Danziger Haff in Westpreußen erwartet unseren Besuch.

Doch bevor wir in die Geschichte der Stadt eintauchen führt uns unser Weg über die kaschubische Allee Richtung Osten.

Auf unserem Weg kommen wir nach Wierschutzin die ehemalige Grenzstation. Aber nicht nur das, 10 Seemeilen nördlich von Wierschutzin oder knapp 20 km vom Ostseestrand entfernt liegt die „Steuben“, eingebettet zwischen der „Wilhelm Gustloff“, die ja querab Uhlingen – also links - 21 km vom Strand auf Meeresgrund liegt und noch einmal 10 Seemeilen oder etwa 20 Kilometer vom Festland entfernt weiter nach Osten, querab des Leuchtturms von Rixhöft, hat die „Goya“ ihr Grab gefunden. Alle drei Schiffe wurden zwischen Januar und April 1945 von russischen Booten torpediert und sanken mit tausenden Menschen an Bord. Im Jahr 1992 konnte das Ausbildungstauchschiff „Langeoog“ der deutschen Bundesmarine nach einer gründlichen Untersuchung eine genaue Dokumentation über Lage und Status des Wracks der „Wilhelm Gustloff“ vorlegen. Der Leiter der oben geschilderten Expedition des Jahres 1992, der Meeresarchäologe Dr. W. Kramer vom Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein in Schleswig, schilderte die Situation des Wracks der „Wilhelm Gustloff“ so: „Vom ursprünglichen Schiff sind nur noch 5 Prozent erhalten. Lediglich 12 bis 15 Meter von Bug und Heck (Gesamtlänge des Schiffsrumpfes 208 m) sind noch in gutem Zustand. Dazwischen erstreckt sich ein Trümmerfeld von 3 bis 6 Meter Höhe. Nirgendwo fanden sich Überreste von Toten. Da Knochen im Meerwasser nicht vergehen, müssten ca. 100 Tonnen dort liegen. Weder Gepäckreste oder Schrott von Kinderwagen noch eine einzige Scherbe des aus mehr als 20.000 Teilen bestehenden Bordgeschirrs waren zu sehen.

Das dortige Seegebiet war bis 1953 ein gesperrtes, nur sowjetischen Seefahrzeugen zugängliches Areal. Offensichtlich haben die Russen versucht, das Schiff als Ganzes zu heben, worauf am Bug verschweißte armdicke Stahltrossen hindeuten. Als 1954 erstmals polnische Behörden das Wrack aufsuchen konnten, fanden sie es bereits im jetzigen Zustand vor. Die große Schiffsglocke der „Gustloff“ befindet sich heute im Haus der „Polnischen Hydrographischen Gesellschaft“ in Gdynia. Die zwischenzeitlich in den Medien veröffentlichten Berichte von Tauchern über dieses Wrack verschweigen den wahren Befund, weil das Geschäft mit dem Wracktourismus darunter leiden würde.

Jetzt ist es an der Zeit sich diesen ehemaligen Korridor und die Lage dieser Grenzregion bis 1945 einmal ein wenig genauer anzusehen:

1815 - Auf dem Wiener Kongress wird die Zugehörigkeit Westpreußens mit der Hauptstadt Danzig zum Königreich Preußen bestätigt.

1824/1829 -West- und Ostpreußen werden zu einer Provinz „Preußen“ mit der Hauptstadt Königsberg vereinigt.

1878 -Die beiden Teile werden nach 49 Jahren wieder voneinander getrennt: Danzig erhält in der neuerlich selbstständigen Provinz Westpreußen wieder den Rang einer Hauptstadt zurück.

1919/1920 - Vertrag von Versailles und seine Umsetzung: Die Provinz Westpreußen hört auf zu existieren. Danzig wird abermals Freie Stadt. Der mittlere, im Wesentlichen aus Pommerellen bestehende Teil kommt als „polnischer Korridor“ zum neugebildeten polnischen Staat. Die drei westlichen Kreise Deutsch Krone, Flatow (von dem ein Teilgebiet abgetrennt wurde) sowie Schlochau werden mit Gebietsresten der Provinz Posen zur 1921 gebildeten „Grenzmark Posen-Westpreußen“ verbunden und kommen 1938 schließlich zu Pommern. Die östlichen Kreise – Marienburg, Marienwerder, Stuhm, Rosenberg und Elbing (Stadt und Land) – bleiben demgegenüber nicht von vornherein beim Deutschen Reich; die Entscheidung fällt erst nach einer Volksabstimmung am 11. Juli 1920, bei der im Abstimmungsgebiet Marienwerder insgesamt 92,4% der Bevölkerung für den Verbleib bei Deutschland votieren. Die fünf genannten Kreise werden schließlich zum 1. Juli 1922 als Regierungsbezirk Westpreußen in die Provinz Ostpreußen eingegliedert.

Die Bevölkerung Westpreußens war zu 65 % deutsch, zu 28 % polnisch und zu 7 % kaschubisch.

Neben einer intensiven Landwirtschaft mit z. B. einer stark ausgeprägten Zuckerindustrie verfügte das Land über ansehnliche Industrien. Schiffbau, Maschinenbau, Holz- und Tabakverarbeitung wurden weit über die Provinz hinaus bekannt oder erlangten sogar Weltgeltung. Die F. Schichau AG, Elbing z. B. beschäftigte 1944 an ihren drei Schiffbauplätzen Elbing, Danzig, dem ostpreußischen Königsberg und in der Maschinen- und Lokomotiven Fabrik Elbing rund 44000 Menschen und hatte im Laufe der Jahr-zehnte Schiffe in alle Erdteile geliefert.

1939 -Kurz nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wird aus besetzten polnischen Gebieten – dem „Korridor“ und weiteren Kreisen –, aus der Freien Stadt Danzig sowie dem ostpreußischen Regierungsbezirk Westpreußen der „Reichsgau Danzig-Westpreußen“ gebildet.

Januar–März 1945 - Flucht der deutschen Bevölkerung vor der herannahenden Roten Armee in Flüchtlingstrecks oder mit Schiffen Richtung Westen. Über die Häfen von Gdingen (Gdynia) – von 1939 bis 1945 „Gotenhafen“ – (406.818), von Danzig (181.310) und Hela (495.810) konnten fast 1,1 Mio. Personen ins westliche Deutsche Reich oder ins besetzte Dänemark evakuiert werden. Weitere 33.000 Menschen sind dabei ertrunken.

ab März 1945 -Vertreibung der Deutschen. Neuansiedlung von Polen sowie Rücksiedlung von Polen und Kaschuben in die Gebiete der früheren 2. polnischen Republik. Deportation von rd. 15.000 Deutschen zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion.