16. HeimatReise 2023

Es ist noch früh am Morgen, der erste Morgen nach langer Zeit am Ostseestrand, mein Blick fällt auf Mole, Kurhaus und Leuchtturm Stilo, hinter dem die Sonne ihre ersten zaghaften Strahlen Richtung Himmel schickt.

Das Wiedersehen mit den Lebianer und Lauenburger liegt jetzt schon eineinhalb hinter mir, es ist schön vertraute Gesichter zu sehen, aber auch neue Menschen kennenzulernen. Der Abend in Templin war lang und angefüllt mit all dem, was sich in den vergangenen Jahren ereignet hatte, im Kleinen und Großen.

Die Oder trennte immer schon Vor- von Hinterpommern. Stettin war einst die Hauptstadt von ganz Pommern, von dort bis Leba sind es noch gute 350 Kilometer, die Letzten ab Stolp zogen sich wie Kaugummi und dann sind wir endlich an der Stelle, an der der Bismarckturm durch die Bäume lugt, so als wollte er uns begrüßen. Einmal quer durch die Stadt, nicht außen herum, ein schneller erster Blick auf die Türme der Stadt und dann erklingen Kirchenglocken, ob von St. Jakob oder der Salvatorkirche ist egal - wahrscheinlich läuteten sie nur zur vollen Stunde, uns war es ein Willkommen.

Dann biegen wir schon am Gymnasium ab Richtung Neuendorf. Vorbei an Garzigar, Krampe, Belgard, Vietzig, Charbrow, links der Abzweig Karlshof und Heide, Fichthof und dann endlich die nach Lebafelde. Gleich danach öffnet sich links der Blick über die Wiesen und den Lebasee auf die leider nicht goldleuchtende Lontzke Düne, wie sehr habe ich es vermisst.

Es ist immer ein ganz besonderes Gefühl- dass mich auch ereilt, wenn 40 Personen hinter mir im Bus sitzen. Der ein oder andere wundert sich, dass ich immer ruhiger wurde, aber dieser Augenblick und Anblick ist mir wichtig, sehr wichtig. Willkommen in Leba!

Mein Blick bleibt an den Wellen der Ostsee hängen und meine Gedanken treiben davon: Was werden die nächsten Tage bringen, wie wird es werden in den nächsten Tagen hier in Leba und dem blauen Ländchen? Was werden wir neu entdecken, was wiedersehen, habe ich die Zeit, jemanden die Lebensorte seiner Großmutter zu zeigen und was wünsche ich mir von dieser Reise? Ich möchte euch

mit auf die Reise nehmen…. kommt ihr mit?

Vorgenommen habe ich mir Vieles für die freie Zeit. Den Ahnen nachspüren in Lebafelde und anderswo. Die vergangenen fast 3 Jahre des Stillstands haben mich nicht nur nach Daten und Namen forschen lassen, nein – ich habe begonnen Orte, Straßen, Dörfer, Nachbarn und das ganze drumherum um meine Familie zu einem Bild zusammenzuführen. Meine Familie lebt erst seit etwa 1890 in Lebafelde so führte mich meine Spurensuche auch in den Kreis Karthaus. Aber davon ein andermal mehr. Jetzt interessieren nur die 55 Jahre im Kreis Lauenburg und die letzten beiden dort geborenen Generationen. Mein Großvater hatte 11 Geschwister, meine Großmutter Hedwig 10 Geschwister und

die Stiefoma Martha 3, da bleibt vieles zu erkunden.

Denjenigen, die erstmals hier sind möchte ich unser schönes blaues Ländchen, unsere Heimat, unsere Familienwurzeln näherzubringen. Wird mir das gelingen? Es ist nicht nur die Reise des Bundes der Lebaer, sondern auch ein Zurückkehren zu den eigenen Wurzeln von den Mitreisenden und von mir.

Angekommen

In meinem Rücken das Kurhaus, dort wo viele unsere Vorfahren getanzt, gefeiert haben, wo sie glückliche Stunden verlebt haben. Mal sehen, ob ich es schaffe an einem der kommenden Abende von der verglasten und windgeschützten Terrasse des Kurhauses zuzusehen, wie die Sonne golden im Meer versinkt und unseren Ahnen nachzuspüren, nachzufühlen kann, wie sie sich im Kurhaus nach einem Spaziergang auf der Promenade oder während der mittwöchlichen Re-Union oder eines Tanztees, Maskenballs oder einer Silvesterfeier zusammenfanden und schöne glamouröse Stunden verlebten.

1906 ließ der Rittergutsbesitzer, Freiherr von Massow aus Langeböse, Kreis Stolp, das Kurhaus in Leba auf eine Düne in der Nähe des Villenviertels erbauen. Am 23. September 1907 erfolgte die Einweihung und Eröffnung des imponierenden Hauses mit seinem Turm aus Granit. Es war als Strandhotel für den Sommerbetrieb vorgesehen, einige Jahre später, nach dem Einbau der Zentralheizung, war eine durchgängige Nutzung möglich. Die Eröffnung des damaligen Luxushotels in bester Lage war ein Magnet, der wohlhabende Urlauber in unsere Stadt lockte und beherbergte viele von den Titelseiten der Zeitungen bekannte Personen. Zu den Annehmlichkeiten des Hauses gehörten über 40 komfortabel eingerichtete Zimmer und mehrere Gemeinschaftsbäder. In der Rezeption gab es ein Telefon, was in jenen Jahren noch nicht so selbstverständlich war. Im Erdgeschoss befand sich ein Restaurant, das für seine gute Küche bekannt war und Tennisbegeisterte konnten den Außenplatz nutzen, damals eine Sportart mit elitärem Charakter, der nur der Oberschicht zugänglich war. Für Jagdliebhaber wurden Jagden in den umliegenden Jagdrevieren organisiert. Außerdem wurden Konzerte, Tanzpartys und Bootsfahrten zu den Wanderdünen organisiert. Es wurde ein Shuttle-Service für Gäste vom und zum Bahnhof angeboten. Interessant ist, dass das Kurhaus einen Schuhmacher hatte, der sich um die Sauberkeit und den Zustand der Schuhe der Gäste kümmerte. Heutzutage ist das ein vergessener Service, aber damals kümmerte sich ein professioneller Schuhmacher um das Schuhwerk der Sommergäste: Emil Taube, der bis zu seinem Tod im Jahr 1974 in Leba lebte und in der Birkenallee seine Werkstatt hatte.

Im Kurhaus gab es folgende Raumaufteilung:

1. Obere Halle: Auf der Südseite befanden sich auf der ganzen Breite Schlafräume für das Personal

2. Große Halle: Restauration für Tagesgäste. In der Saison wurden dort 200 – 300 Mittagessen im

Abonnement – in zwei bis drei Schichten/ Essenszeiten für Badegäste serviert, die im Ort bzw.

vorwiegend im Villenviertel wohnten.

3. Saal: Durchgehend von Nord nach Süd - Hier aßen die Hausgäste, das war der Raum, in dem die

„Reunion“ und der „Maskenball am Nordpol“ stattfanden.

4. A) Als das Kurhaus ausschließlich Sommerbetrieb hatte, waren hier Zimmer für die

Serviererinnen, das Bügelzimmer u. weitere Wirtschaftsräume.

B) Nach Einführung des zusätzlichen Winterbetriebs war dies der Eingangsbereich, in dem sich

auch die Küche befand.

5. A) zur Zeit des ausschließlichen Sommerbetriebs: Schlafräume für Kinder und Enkel

B) nach Erweiterung auf zusätzlichen Winterbetrieb: Winterrestauration

6. A) zur Zeit des ausschließlichen Sommerbetriebs: Schlafräume für Kinder und Enkel

B) nach Erweiterung auf Winterbetrieb: Wohnzimmer, dahinter nach Süden: Schlafzimmer von

Maximilian und Luise Nitschke.

7. Weinzimmer mit Durchblick zum Saal

8. Raucher bzw. Schreib- und Lesezimmer, das über einige Stufen aufwärts vom Weinzimmer

erreichbar war. Es wurde später mit Zimmer 9 zusammengelegt.

9. Nach Eröffnung des Winterbetriebs: Wohnung der Tochter v. Maximilian Nitschke, Elsa Nitschke,

die vorher auf Gut Schönehr gewohnt hatte

10. Turmzimmer: immer reserviert für Zahnarzt Carl Putzig aus Lauenburg

11. Strandpavillon, der später abgerissen und durch einen runden Kiosk ersetzt wurde.

Doch schon am 06. Februar 1911 musste das Kurhaus infolge großer Sturmschäden geschlossen werden. Nachdem im Februar 1913 eine heftige Sturmflut weitere Schäden verursacht hatte, kaufte der Lebaer Hotelbesitzer Maximilian Nitschke das einsturzgefährdete Haus und das dazugehörende Gelände kostengünstig.

Die eingeleiteten Befestigungsmaßnahmen am Strand und an den Dünen führten schließlich zur Erhaltung des Kurhauses. Als im Januar 1914 die große Sturmflut über Leba hereinbrach, schienen zunächst alle Bemühungen vergeblich, das Kurhaus zu retten. Doch fast die gesamte männliche Lebaer Bevölkerung machte sich daran, Sandsäcke von den Nebendünen heranzuschaffen, um die vor dem Kurhaus gelegene Düne zu sichern. Umliegende Güter hatten Menschen und Fuhrwerke zu Hilfe geschickt. Nachdem bauamtlich geklärt war, dass das Haus keinen Schaden erlitten hatte, wurden weitere Maßnahmen eingeleitet: Eine noch stärkere Befestigung an der Kurhausdüne durch eine verstärkte Schutzmauer und spätere Buhnenbauten sollten die Gefahr für immer bannen. Zu Pfingsten 1914 wurde das Kurhaus wieder eröffnet. Während der Badesaison fand jeden Mittwoch eine sogenannte „Reunion“, ein großer Ball, statt, der sich großer Beliebtheit erfreute. Von den Herren wurde ein dunkler Gesellschaftsanzug, von den Damen ein Ball- bzw. Tanzkleid erwartet.

Zu den prominenten Gästen bis zum Zweiten Weltkrieg gehörten u.a. Max Schmeling mit Anny Ondra, der österreichische Bundeskanzler Dollfuß, Reichsinnenminister Frick, der Danziger Senatspräsident Dr. Sahm, der Tiefseetaucher Hans Haß und der Afrikaforscher Hans Domburgk. Gustav Gründgens drehte im Sommer 1938 in Leba den Film „Der Schritt vom Wege“ Verfilmung des Romans Efie Briest. 1941 bezogen das leitende Personal und die Offiziere der Firma Rheinmetall Borsig das Kurhaus und der öffentliche Lokalbetrieb wurde eingestellt. Im Januar 1945 schlossen sich Maximilian Nitschke und seine Frau dem Fahrzeugtreck von Rheinmetall-Borsig an und verließen Leba. Nach 1945 soll das Kurhaus u.a. als Kinderheim genutzt worden sein. Das heute renovierte Gebäude wurde bis 2021 als „Hotel Neptun“, ab 2022 als Zamek/ Schloß betrieben. Seit einiger Zeit schützt eine Betonmauer das Kurhaus vor Unterspülung, denn die Ostseeküste hat hier schon viele schwere Sturmfluten überstehen müssen. Bei der letzten großen Sturmflut im November 2004 wurden wiederum Unmengen von Sand weggespült und der Zugang zum Strand, eine Art Holzkonstruktion, schwer beschädigt. Unaufhaltsam saugen Bagger und Pumpen durch lange Rohre neuen Sand aus dem Meer auf den Strand. Die Kosten sind hoch, um das unverkennbare Wahrzeichen der Stadt Leba zu erhalten, das nun schon über 115 Jahre Sturm und Wind, Schnee und Eis trotz.

Ein Spaziergang durch die Stadt

Erst einmal zurück zum Frühstücken, am Büffet empfängt mich der Geruch von Klimper-Suppe, für viele ist er ein vertrauter Geruch aus Kindheitstagen und sie lassen sich mit einer Schale voll zurückversetzen in die Zeit, als sie hier zu Hause waren. Mir genügen Kaffee und ein Brot.

Wer, wie wir, die kleine Stadt Leba durchwandert mit ihrem verwinkelten und manchmal anmutigem Straßennetz, wie in der SA Siedlung, den wenigen alten Häusern mit ihren Giebeln erfährt ein wenig über das heute äußerlich Sichtbare „unserer Stadt“, auch wenn in diesem Jahr viele Bauprojekte auf den Straßen und Plätzchen das Bild stören. Aber er wird so gut wie nichts vom Leben hinter den Mauern sehen. Wie wohnten und lebten die Bürger, Kaufleute und Handwerker hinter den Fassaden ihrer Backsteinhäuser? Davon kann man nur hören, wer der Erlebnisgeneration zuhört und/oder unsere Bürgerbriefe liest. Nur sehr wenig Mobiliar aus deutscher Zeit ist erhalten, manchmal finden sich Fundstücke von Porzellan oder religiösen Gegenständen, aber wie unsere Vorfahren ihre Wohnräume dekorierten und ihre Tische deckten, wie sie sich kleideten, wie sie feierten und an welchen Werten und Normen des Zusammenlebens im Alltag sie sich orientierten, entdecken wir heute nicht mehr. Und trotzdem ist unser Spaziergang durch Leba geprägt vom Wiedererkennen und Erinnerungen. Was uns bleibt, ist ein Moment der Erinnerung an die deutsche Zeit und unsere Vorstellung, die uns zurückversetzt und uns das Gefühl vermittelt, daheim zu sein. Und so spazieren wir gemächlich einen ganzen Tag durch die Straßen Lebas, zu den Orten, die uns wichtig sind: St. Nikolei- Kirche, Schule, altes Rathaus, Hafen.

Leba ist ständig im Wandel, gerade sehr deutlich in der ehemaligen Hindenburgstraße zu sehen. Es wurde viel umgebaut, abgerissen und neugebaut: Das Haus von Katharina Mampe in der Hindenburgstraße, linke Fotos, vor und nach Renovierung mit Anbau 2022. Viel vom alten Charakter blieb erhalten.

Das Haus der Familien Reinhold Fick und Rademacher ist heute ein Restaurant mit guter Küche, großer Terrasse vor dem Haus und von den Tischen im Innenhof schaut man auf eine schöne alte Scheune, Fotos rechts unten.

Das Spohnsche Haus hat im vergangenen Jahr mal wieder den Besitzer gewechselt, zur Hälfte gehört es heute Leonhard Schwiertz, einem Deutschen. Seit einigen Wochen stehen wir im Kontakt, er wird etwa die Hälfte des Jahres in Leba wohnen, die andere Hälfte in Deutschland. Ich konnte ihm Bilder seines Hauses aus dem Jahre 1935 übergeben.

Während unseres Spazierganges durch das alte Räucherei-Viertel und am Mühlengraben entlang zog uns Egon Ojowski in den Bann der Fischer und ihrer Arbeit in Leba bis 1945.

Ein Besuch in unserer St. Nikolei-Kirche ist ein Muss bei jedem Besuch, so auch diesmal. Leider ließ sich der Taufengel nicht bewegen, ein Blitzeinschlag in die Elektronik vor einigen Wochen ließ ihn flügellahm werden. Beim gemeinsamen „Vater unser“ und dem bekannten Lied „Lobe den Herren“, dass durch den Kirchenraum schallte, sah man die ein oder andere Träne fließen, bewegende Momente für uns alle, immer wieder, egal wie oft wir zurückkehren.

Die Fußgängerbrücke, die die Poststraße mit der Bansemer-Straße (blaue Brücke) verbindet, ist eine der ältesten in der Stadt. Sie ist bereits auf einem Stadtplan aus dem frühen 19. Jahrhundert zu sehen, auf dem nur zwei Brücken eingezeichnet sind. Die erste ist eine Straßenbrücke, die Strombrücke über die Leba Richtung Rumbke führt, die zweite ist die besagte Fußgängerbrücke. Nach Erstellung dieses Plans wurde die 1. Mühlengrabenbrücke errichtet, eine einfache Holzkonstruktion, deren genaues Baudatum nicht bekannt ist. Die Mühlengraben- Brücke, gefertigt aus Stahlbeton über die Hindenburgstraße, so wie wir sie heute sehen wurde erst 1938 fertiggestellt.

Leba war auch Wohn-und Arbeitsort zweier Großonkel, sie waren Reichsbahnschaffner in Leba und später in Lauenburg, vor 92 Jahren, Emil Brüschke und Emil Lietzow, Oma Hedwigs Schwager. Gewohnt haben sie mit ihren Familien in der Bahnhofstraße. Fischer Heinrich Warnack, ein Großcousin von mir, er lebte mit seiner Familie bis 1944 in der Zuckerfabrik, Haus Nr. 5. Zeit ihnen nachzuspüren blieb mir diesmal nicht, aber das werde ich nachholen.

Zur Mittagszeit wurde es Zeit sich auf den Weg zu machen, zur Reise ans Ende der Welt, wo ein Paradies beginnt: zu unserem Picknickplatz etwas östlich von Leba, unser Bus suchte sich seinen Weg durch Leba und Schönehr und nach wenigen Kilometern bogen wir in Sarbske in einen schmalen und schmäler werdenden Weg ein, dem wir ein paar Kilometer folgten, bis wir das Ufer des Sarbsker See bei Neuwerder erreichten. Bereits am Morgen war der Bus gepackt worden und so begann unser Picknick nach wenigen Minuten, mit dem was man in Leba in jeder Variation und an jeder Ecke angeboten bekommt: Fisch, ganz richtig. Bei uns gab es einen erfrischenden Salat mit geräuchertem Lachs und Brot, natürlich darf ein Nachtisch nicht fehlen: frisch gebackener Hefekuchen.

Hier wo das Paradies am Ufer des Sarbsker Sees liegt, gab es ein spontanes, aber kurzes Wiedersehen mit Halina aus Sarbske, einer langjährigen Bekannten aus Waldemar Gutzmers Freundeskreis. Lange hatten wir uns nicht gesehen, vieles musste in der kurzen Mittagspause erzählt und erinnert werden. Schön war`s dieses Wiedersehen mit Halina, aber auch mit dem Sarbsker See – dem Naturparadis so nah an Leba gelegen und doch so wenig besucht. Wer einmal Luft holen möchte und dem quirligen Leba entfliehen möchte, findet hier ein Naturparadies zum abschalten und auftanken. Auf meine ganz persönliche to-do Liste kommt ein Spaziergang von Neuhof immer am Sarbsker-See-Ufers entlang nach Heinrichswerder und dann weiter nach Neuwerder, genau dorthin, wo wir heute gepicknickt haben.

Spannend war, dass wir vom Militär die Genehmigung erhalten hatten uns den „Schafstall“, das bestgehütete Staatsgeheimnis in Leba während des gesamten „Dritten Reiches“ aus der Nähe anzuschauen, dieser ausgedehnte und durch sein tief heruntergezogenes Reetdach sehr ansehnlich wirkende Gebäudekomplex war jedermann bekannt, nur was sich in seinem Inneren beheimatet war, war vielen bis zum Ende unbekannt: Die unter dem Begriff „Forschungsamt“ firmierende Einrichtung der geheimste deutsche Nachrichtendienst, der selbst den feindlichen Alliierten weitgehend unbekannt blieb. Seit 1933 und während des 2. Weltkrieges war im "Schafstall" - damals ein Fachwerkbau und hohen Antennenmasten - das sogenannte Forschungsamt B Leba, eines der über 20 Forschungsämter B in Deutschland bis 1945. Heute ist das "Automatisierte Radarüberwachungssystem für Polnische Seegebiete" dort ansässig. Im Innenhof zu stehen und sich vorzustellen, wie Hans Hasse, Waltraud Gabrysch oder Gunda Lepthins Vater dort bis 1945 gewirkt haben, ist sehr schwer vorstellbar.

Die Westmole, mit der wunderbaren Aussicht auf den Strand des Nationalparks auf der einen und dem Kurhaus und Leuchtturm Stilo auf der anderen Seite ist immer ein Stopp wert. An der alten Kirchenruine tauchten wir ins mittelalterliche Leba ein, bevor wir in entgegengesetzter Richtung zur näheren Vergangenheit kamen: den Ruinen der Raketenversuchsanlage Rheinmetall- Borsig, ein Stück unserer Geschichte, dass nicht totgeschwiegen werden darf. Gisela Frobel und Gerhard Weiß erinnerten sich an unterirdische lange Gänge und Anlagen, an Versuche mit V-Raketen. Ein riesiges Areal, mit Hauptquartier im ersten Abschnitt, der Einmannbunker für Wächter an der Straße zur Kirchenruine markiert den Anfang der Versuchsstation und den Abschussrampen weiter hinten, im Bereich zwischen Pletka und Lonzke-Düne, eben Klein-Peenemünde, wie es auch hieß.

EIN TAG GANZ NACH WUNSCH

, so stand es im Programm

Bereits in den Wochen vor unserer Abreise habe ich mir Gedanken gemacht, was ich mit diesem Tag nach Wunsch anfangen würde: In Lebafelde muss ich mir unbedingt das Grundstück ansehen, dass mein Ur- Ur-Ur Großvater kaufte und seiner Tochter überschrieb. In den Grundbücher, die im Archiv in Gdynia liegen, fand ich den Lageplan. Im Ortsplan von Heinz Bock ist die Lage verzeichnet, es handelt sich nicht um das Haus und Grundstück auf dem mein Großvater und Familie wohnte, 1938 verkaufte meine Großtante Grete das Haus mit Grundstück, wie auch verschiedene Grundstücke am See. Achja natürlich geht’s zum Friedhof auf dem viele Familienangehörige beerdigt wurden: Urgroßvater Heinrich am 13.08.37, Urgroßmutter Caroline Fett am 03.01.1907, Urgroßtante Martha mit 1 ½ Jahre am 08.01.1907, meine Oma Hedwig am 09.10.34, mein Onkel Paul am 14.03.32 und mein Onkel Carl am 25.02.40. Die Gräber sind längs mit Waldboden überdeckt. Und ich würde mit dem Rücken an der Kirchenwand lehnen und überlegen, wo auf diesem Friedhof sie beerdigt liegen, es gibt keinen Friedhofsplan, der uns sagt wer wo beerdigt ist. Es gibt nur noch die wenigen Grabsteine.

Zu Hause lese ich noch: Eine Wanderung durch den Specker Wald am Lebasee von Lehrer Bock, Czarnowske und denke, ja das würde auch in den Tag nach Wunsch passen:

Allgemein ist im Volke die Ansicht verbreitet, die Wäder unsers Pommerschen Nordens seien öde und einförmig, ohne jede Naturschönheit. Für jeden Naturfreund aber haben such sie ihre Reize. An einem schönen sonnigen Junitag wandern wir von Czarnowske durch den Specker Wald. Hohe schlanke Kiefern mit ihren großen Kronen geben der brennenden Sonnenhitze reichlich Schatten. Das frische Grün der jungen Birken, dass zwischen den Kiefern hindurchschimmert, verleiht dem Naturbilde Mannigfaltigkeit. Zwischen Moos und Heidekraut wächst auf dem sumpfigen Boden so weit das Auge blickt Blaubeere und auf den Anhöhen die rötlich blühende Preiselbeere. Weche, einen reichen Schatz an Beeren, eine lohnende Fundgrube für Beerensammler, birgt der Wald. Die Natur liefert auch hier Millionenwerte für fleißige Hände. Was aber unserer Aufmerksamkeit gerade zu dieser Jahreszeit weit mehr fesselt, ist der Schweine- oder Sumpfporst, der hier im Sumpfgebiet des Nordens seine Heimat hat. Gibt es wohl einen schöneren Naturpark, wie dieses Waldgebiet? Wo das Auge hinblickt, wohin man seine Schritte vom Wege lenkt, überall große blühende Büsche vom Porst, einzig schön. Er ist eben das Sumpfröslein des Nordens! Was den Alpenbewohnern die Alpenrose, das Rhododendron, die Rose des Südens ist, das ist uns Nordbewohnern der Sumpfporst, das Ledum, die Rose des Nordens. In seinem unscheinbaren immergrünen Blättergewande und weißen Blütendolden, findet es wenig Beachtung. Seines Duftes wegen wird es von manchen „wildes Rosmarin“ genannte. Wolkenkraut nennt der Volksmund das Ledum.

Unsere Wanderung führt uns über eine Binnenlanddüne bei Friedrichshof, eine wunderschöne Aussicht über die Friedrichhofer- Babidoller Bucht. Gegenüber auf der Nordseite des Lebasees leuchtet in ihrem weißen Kleid die Lonzke-Düne. Wir treten wieder aus dem Wald, überqueren eine Anhähe und kommen an einen Entwässerungsgraben in ein sumpfiges Geländer. Dort am Graben verweilen wir einen Augenblick und betrachten die am Ufer wachsenden Pflanzen. In Mitten anderer Farne föllt uns ein eigenartiger Farn mit doppelgedierderten hellen Blättern auf, es ist der Königsfarn. Ein köstliches Kleinod unserer Wildnis, eine Pflanze die einem Naturpark Ehre macht. Noch eine andere Seltenheit des Pommerschen Flachlandes birgt dieses Sumpfgebiet: die Maulbeerbrombeere. Sie ist ein Zeuge der Eiszeit und hat ihre Heimat in Norwegen, wo sie Moltebeere genannt wird. Selten ist auch die niedrige Birke, die bei Babidoll wächst, erkennbar an ihren rundlich eiförmigen Bättern und am niedrigen Wuchs. Eine Seltenheit im Specker Wald ist das Doldenblütige Winterlieb und die breitblättrige Sumpfwurz. Auf jedem Grabenrein bei Speck waren sie alle zu finden, heute nur noch sehr selten.

Ich könnte den Speckscher Weg entlang gehen, hinein in den Nationalpark mit seiner natürlichen Vielfalt an Dünen, Seen, Wäldern, Heiden, Torfmooren und Sümpfen aus, mit das Wielkie Bagno, das in unterschiedlichem Maße mit Torfmoorvegetation bewachsen ist, deren Absterben zum Wachstum der Torfschicht führt, von einem Holzsteg und angrenzender Aussichtsplattform könnte ich unvergessliche Ausblicke auf das sich regenerierende Torfmoor genießen und die großen majestätischen Kraniche in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. Die Flöze des Torfmoores im Bereich des Großen Sumpfes sind 3 bis 8 Meter dick, und der Bewuchs schwankt im Bereich von 1 bis 3 mm pro Jahr. Von einem bequemen Steg aus können wir unvergessliche Ausblicke auf das sich regenerierende Torfmoor genießen und die Riesenkraniche in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. Dann Speck besuchen, mir die neuen Raststationen im Dorf am Radweg R10 anschauen, Tadeusz besuchen und mit ihm zum Friedhof auf der Anhöhe gehen oder zum Lebasee, etwas hinter Speck Richtung Giesebietz Halt machen und zur Mündung der Leba in den Lebasee laufen und von der Aussichtsterrasse den Blick zur Düne genießen. Und auf dem Rückweg nach Leba am Abend noch Fritz Schimanke und Frau Dabrowska einen kurzen Besuch an ihren Gräbern machen. – Soweit meine Vorstellungen von einem Tag nach Wunsch.

Daraus wurde ein Tag in DANZIG!

Unser Programm sah in diesem Jahr keinen Ausflug nach Danzig vor, bei 15 HeimatReisen gab es 15 x den Programmpunkt Danzig, mal in Verbindung mit Hela, mal mit Sopot oder Oliva. Also hatte ich ihn diesmal nicht mitaufgenommen, aber der Wunsch vieler Mitreisenden dorthin zu fahren wurde schon am 2. Tag laut und so bot uns Mike, unser Busfahrer an, seinen TAG NACH WUNSCH mit einem Ausflug nach Danzig zu füllen. Ein Angebot, dass begeistert angenommen wurde, nur ich musste schon ein wenig länger überlegen, ob ich bereit meinen TAG NACH WUNSCH, den einzigen während dieser Reise gegen einen Ausflug nach Danzig einzutauschen. Viele wissen, dass ich gerne in Danzig bin, den oftmals morbiden Charme abseits der Touristenpfade erkunde und einen kleinen Laden in der Frauengasse besuche, außerdem fehlte noch ein Geburtstagsgeschenk für Frl. Kullerauge, die bald ihren 5. Geburtstag feierte. Die Fahrt durchs Kaschubenland abseits der S6, die Mike oben aufpackte und die Aussicht Stunden in Danzig mit einem Besuch bei Lena zu verbinden und mit Freunden zu verbringen gaben den Ausschlag. Pläne sind dazu da, sie zu ändern und anzupassen.

Es waren schöne Stunden in Danzig gefüllt mit all dem, was ich mir bei der Planänderung vorgenommen hatte: das Geburtstagsgeschenk war schnell gefunden und gekauft, Lena und Basia mit einem kurzen Wiedersehen überrascht, ein wenig durch die Stadt gebummelt und Zeit mit Freunden verbracht.

Von der Vergangenheit in die Gegenwart - kreuz und quer durchs Lauenburger Land

Jahrzehnte sind wir an diesem kleinen Wäldchen linker Hand, auf halber Strecke Leba- Lauenburg am Rand von Krampe gelegen, vorbeigefahren. Heute stoppen wir und gehen hinein, aber nicht allzuweit, vielleicht zweihundert Meter, vorbei am deutschen evangelischen Friedhof, wo uns zunächst in Stein gemeißelten Worte aus dem Buch Kohelet ins Auge fällt, die uns, wie sich herausstellt, während der gesamten Reise begleiten werden:

Wer unsere Geschichte kennt, weiß um die Greueltaten in unmittelbarer Umgebung unserer Heimatdörfer. Im Winter 1945 wurden Krampe und Gans, wie auch andere Orte im Kreis Lauenburg, zu Orten, die als vorübergehendes Evakuierungslager für die Häftlinge des Lagers Stutthof bestimmt wurden, die am Todesmarsch teilnahmen. Tragische Lebensbedingungen, Mangel an Nahrung und Wasser sowie der strenge Winter in jenem Jahr dezimierten die kranken und ausgemergelten Häftlinge. Das Erreichen eines vorläufigen Ziels garantierte nicht das Überleben. Der Tod forderte einen hohen Tribut. Heute ruhen 780 Menschen verschiedener Nationalitäten und Religionen auf dem Friedhof auf dem Gelände des ehemaligen Durchgangslagers. Sie starben nicht nur in Krampe, sondern auch im nahe gelegenen Gans, in Goddentow, Lanz, Groß Damerkow und Groß Boschpol.

Die Einwohner von Krampe haben die Teilnehmer an diesen tragischen Ereignissen nie vergessen und im Jahr 2000 im ehemaligen Schulgebäude ein Gedenkraum eröffnet, der dem Todesmarsch und seinen Opfern gewidmet ist. Der Gedenkraum wurde 2000 von einem ehemaligen Häftling des KL Stutthof, Herrn Michał Peczeluna, Botschafter der Republik Lettland in Polen, eröffnet.

Wir lassen die Fotos, Dokumente, Andenken, historische Informationen und farbenfrohe Gemälde und Zeichnungen von Józef Łapiński, einem Evakuierungsteilnehmer für sich sprechen. Das kleine Museum nimmt den Besucher mit in einen sehr traurigen Teil unserer Geschichte und hat uns alle nachdenklich, still und demütig werden lassen.

Der Friedhof mit verschiedenen Gedenksteinen liegt wenige Meter entfernt in dem kleinen Wäldchen, wo zunächst der ehemalige deutsche evangelische Friedhof von Krampe am Wegesrand liegt.

Jedes Jahr im September erinnern die Schüler der Gemeinden Wicko, Neuendorf und Leba daran, an den Gedenkplätzen in und Krampe wird mit einer Gedenkfeier, an denen auch Vertreter der Gemeinden, Städten sowie des Kreises Lauenburg und einer Ehrenkompanie der 44. Marinefliegerbasis Schimmerwitz teilnehmen, sehr würdevoll gedacht. "Unsere Anwesenheit hier ist ein Ausdruck des Gedenkens. Dieses Leid, der Schmerz und die Angst können nicht in Worte gefasst oder auf Papier festgehalten werden. Es ist unsere Pflicht, uns an all diese Ereignisse zu erinnern und

uns an diese Menschen zu erinnern. Aktionen zur Bewahrung des Gedächtnisses bieten die Möglichkeit, die Errungenschaften der Freiheit, der Gleichheit und der Gerechtigkeit, die unsere Zivilisation entwickelt hat, zu erhalten. Heute scheint es, als seien sie uns für immer gegeben, aber die Geschichte dieses Ortes zeigt, wie leicht Menschlichkeit und Freiheit verloren gehen können. Deshalb ist das Gedenken so wichtig - damit sich die Tragödien der Vergangenheit nicht wiederholen“ Edward Nagórski, der die Zeremonie leitete. Es wird in Gans und Krampe an die Ereignisse des Jahres 1945, als fast 11.000 Häftlinge in einem qualvollen Marsch aus dem Konzentrationslager Stutthof vertrieben wurde erinnert. In 9 Kolonnen aufgeteilt, mussten sie innerhalb von 10 Tagen 120 bis 170 km zu acht Evakuierungslagern in den Orten der Region zurücklegen: Krampe, Gans, Tauenzin, Rieben, Nawitz, Godentow, Lischnitz, Boschpol und Lowitz. Etwa 4.000 Menschen verloren ihr Leben in den winterlichen Bedingungen, in der strengen Minus-20-Grad-Kälte. Die übrigen wurden von den Begleitern ermordet oder entkamen während der Anschläge mit Hilfe der in der Gegend Lebenden. Bei den nach dem Krieg durchgeführten Exhumierungsarbeiten entlang der Todesmarschroute wurden mehr als 900 Gräber entdeckt. Allein in Gans kamen nach Angaben von Geschichtsforschern 500 Häftlinge ums Leben.

Es gibt seit 2007 eine weitere Stehle, wenige Kilometer entfernt in Gans, über kleinste Sandwege, die mal gerade so breit waren wie unser Bus, gelangten wir dorthin, konnten uns anhand der aufgestellten Informationstafeln ein Bild von der Größe des Lagers machen. Die Häftlinge waren hier, wie auch anderswo, in den ehemaligen Unterkünften des RAD (Reichsarbeitsdienstes) untergebracht.

Wir fahren über Landechow, Klein Massow und Zdrewen nach Roschütz. Kaum jemand beachtet es, denn es ist nicht einmal ein Dorf, sondern eine Siedlung, in der etwa 200 Menschen leben. Es lohnt sich jedoch, dort anzuhalten, denn in Roschütz befindet sich ein architektonisches Juwel des Barocks... mit einer erstaunlichen Krypta, das erstmals in einer Urkunde vom 7. Januar 1348 erwähnt wurde, als der Komtur von Danzig, Gerhard von Stegen, die Siedlung in einer Urkunde an Bartus de Rossytz (Rosicki) übergab. Im Jahr 1488 wurde das Dorf von Lorenz von Krockow gekauft, obwohl andere Dokumente zeigen, dass Lorenz, es als Mitgift dank seiner Heirat mit Ewa von Roschütz erhielt und damit die Linie der von Krokows und Roschützs einleitete. Die Familie von Krokow besaß Roschütz bis 1815.

Ein prachtvolles Epitaph in der Presbyteriumswand erinnerte an die Wohltäter der Pfarrei, die unten in der Krypta begraben sind. Etwas jünger, weil „erst“ aus dem 19. Jahrhundert, steht der Grabstein der Familie Gruber auf dem Kirchhof.

Es war das Jahr 1659, als Graf Reinhold von Krockow, der Sohn des Landrats von Rügenwalde, Vogt des Lauenburger-Landes und Abgeordneter des Parlaments, in Rochütz eine kleine Kapelle mit einer Krypta baute. Manche behaupten, dass es sich um eine Privatkapelle der Familie von Krokow handelte, da ein unterirdischer Gang vom Palast zu ihrer Krypta führte. Andere meinen, dass er auch von den Bewohnern der benachbarten Dörfer Bergensin und Nesnachow genutzt wurde. Es ist bekannt, dass die Kapelle Ende des 17. Jahrhunderts in eine Kirche umgewandelt wurde, in der eine evangelische Gemeinde gegründet wurde. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1952, wurde sie zur katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt. Ursprünglich war sie eine Filialkirche der Pfarrei von Belgard, seit 1972 ist sie eine Filiale der Pfarrei in Sarbske.

Die Kirche, oder besser gesagt das Kirchlein, ist ein kleines, dreiseitig verputztes und weiß getünchtes Backsteingebäude mit einem Satteldach, aus dem sich ein viereckiger Turm mit einer barocken Blechkuppel erhebt. Der Kirchenkörper ist rechteckig, an der Ostseite mit einem dreiseitigen Vorsprung und an der Westseite mit einem in Form eines Risalits abgetrennten Ziegelturm geschlossen. Der Innenraum ist ein einräumiger Raum, der ursprünglich sehr bescheiden ausgestattet war. Im Jahr 1703 kaufte die Familie von Krokow eine Glocke in einer Glockengießerei in Danzig (Gdańsk). Es war jedoch nicht die Familie von Krokow, sondern der nächste Besitzer, Adolph Retzlaff, und dann sein Neffe Leo Neitzke, die die Kirche verschönerten, indem sie für das Innere eine geschnitzte Empore und eine reich verzierte Barockkanzel mit den Skulpturen der zwölf Apostel anschafften. Ebenfalls während der Herrschaft der Familie Retzlaff wurden ein hölzerner Barockaltar und eine Orgel angeschafft, die als die älteste im Kreis Lauenburg gilt. Leider ist sie heute nicht in Betrieb.

Gutsbesitzer Ferdinand Retzlaff kaufte 1870 die Kanzel, die ehemals in der katholischen St. Jakob Kirche zu Lauenburg stand, um sie hier wieder aufzubauen, die Orgel schenkte seine Frau der Gemeinde. An der Wand hinter dem Altar hing das reich geschnitzte Wappen der Grafen von Krockow.

an der linken Seite des Altars, in der Presbyteriumswand wo sich heute ein Gemälde von Christus dem Herrn befindet erinnert an die Wohltäter der Pfarrei, ein Epitaph, das Reinhold von Krokow, dem Gründer dieser Kirche, gewidmet war. Er starb 1667 und wurde wahrscheinlich in der unterirdischen Krypta unter dem Altar beigesetzt.

Im historischen Bulletin Nr. 10 der Historischen Bruderschaft von Lauenburg vom Juli 1999 findet sich in der Studie von Zachariasz Frącek die Information, dass das Epitaph in den 1970er Jahren verschwand.

An der Ostwand des Presbyteriums, befinden sich zwei interessante Sargbeschläge aus dem 17. Jahrhundert, die 80 cm hoch und 50 cm breit sind und aus mit farbiger Emaille überzogenem Kupferblech bestehen. Sie tragen die Wappen von Familien, die mit der Familie von Krokow verwandt sind. Die ungewöhnlichste Attraktion hier in der Kirche ist die Krypta, in der sich die mumifizierten Körper der verstorbenen Vertreter der Familie von Krockow befinden, z.B. Graf Otto von Krockow (gestorben 1805) und seine Frau Nikolaine geb. von Weiher. Die Kupfersärge in denen beide bestattet wurden, wurden etwa 1813 im Napoleonischen Freiheitskrieg geraubt, 1946 waren nur noch dünne Bleisärge vorhanden, in denen die Leichname lagen. Das Grafenpaar war mumifiziert und so gut erhalten, als habe man sie erst vor Monaten zur letzten Ruhe gebettet. Auch die Originalbekleidung war noch sehr gut zu erkennen. Dieser erstaunliche Umstand war auf die besondere Bodenbeschaffenheit zurückzuführen. Die Gruft lag nämlich im trockenen Torfboden, der hier sehr salpeterhaltig war. Als 1930 bekannt wurde, dass der Roschützer Lehrer gelegentlich Besuchern, ließ der Gutsbesitzer Kersberg, zu dessen Eigentum die Kirche gehörte den Eingan zur Gruft zumauern, aber sie wurde Jahre später wieder geöffnet.

Neben der Kirche findet man die Überreste des örtlichen Gutshofs. Schade, dass das einstöckige Herrenhaus aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und der drei Hektar große Park nicht in bestem Zustand sind. Im Jahr 2022 wurde der marode Gutshof von einem Privatier aus Danzig gekauft und wird nun saniert, er soll als Wohnhaus des neuen Käufers genutzt werden und ausschließlich Privatzwecken dienen. Wir stehen im Kontakt, um mit Dokumenten wie Plänen oder Fotos den originalen Zustand des Gutshofs zu zeigen, denn so soll er wieder aufgebaut werden.

Vor einhundert Jahren gab es in Roschütz eine Mergelmine, und 1910 wurde eine Schmalspurbahn eingerichtet. Es gab auch eine Schule, eine Brennerei, ein Sägewerk, eine Schmiede und eine Wassermühle und sogar ein Gasthaus. Kleines Dorf ganz groß, nur lange ist es her.

Nach einem kurzen Blick auf Leuchtturm Stilo schlagen wir den Weg nach Sassin ein, unsere Mittagspause verbringen wir im hellen, luftdurchfluteten Wintergarten von „Willkommen bei Ewa“, wo wir mit formidablen Köstlichkeiten verwöhnt werden und den doch sehr geschichtsträchtigen Vormittag abschließen. Die Geschichte, wie aus dem Wohnzimmer einer Arbeiterfamilie ein fast Sterne-Restaurant, auf jedenfalls eines der besten Restaurants im Einzugsbereich der Dreistadt geworden ist, wird bestimmt an anderer Stelle mal erzählt werden.

Gemächlich fahren wir weiter auf kleinen Sträßchen und durch wunderschöne grüne Alleen ostwärts, vorbei an einem der schönsten Güter Hinterpommerns, Gut Zackenzin, heute 5 *- Hotel mit großem Gestüt und einem Park mit sehr altem Baumbestand und vorbei am Guthaus Chottschweke, dieses kleine Schmuckstück mit seinem morbiden Charme im Dornröschenschlaf, bis zur Korridorgrenze, dort wo einst Westpreußen war. Zwischenzeitlich erreichen wir Wierschutzin, dort zwischen dem alten und dem neuen Friedhof, direkt an der Straße, befindet sich ein mysteriöses Objekt. Es ist das Tor zum 1936 erbauten Sportstadion. Es war ein olympisches Vorbereitungszentrum mit einem Schwimmbecken in Turniermassen, einem Stadion und einer Trainingshalle. Anscheinend bereiteten sich hier deutsche Sportler vor, die 1936 an den Olympischen Spielen in Berlin teilnahmen. Vom Stadion selbst gibt es bis auf den leeren Platz zwischen den Bäumen keine Spuren. Die Ziegel für den Torbau stammen aus der Ziegelei von Heinrich Krohn, Lauenburg

Dann überqueren wir die ehemalige Grenze zwischen Deutschland und der Zweiten Polnischen Republik, zu dem Westpreußen ab 1918 gehörte, erreichen den Zarnowitzer See und den Fluss Piasnitz. Ein Nachbau des Grenzpostens und eine Informationstafel geben heute Auskunft darüber. Die Grenze verlief 1918 tatsächlich einige hundert Meter nordwestlich auf einer Küstendüne, aber die Nachbildung wurde zur besseren Auffindung an der Brücke über den Fluss Piasnitz aufgestellt. Allerdings ist die Piasnitz nie Grenzfluss gewesen, wie oft fälschlich geschrieben wird, Grenzfluss war der Alte Piasnitzer Bach, der einige hundert Meter westlich floss.

Ein kurzer Blick auf das Benediktinerkloster in Zarnowitz, das wir in den Vorjahren oft besuchten, und wir folgen einer kleinen Straße südwärts, parallel zum Zarnowitzer See. In Chinow fahren wir direkt auf das wunderbar renovierte alte Gutshaus zu, uns ist nur ein Blick von außen gestattet, es wird als Privathaus heute genutzt. Schon von außen ist es und sein großer herrlich gepflegter Park ein Schmuckkästchen, man sich ausmalen, wie schön es innen sein wird.

Kurz vor unserer Kreisstadt Lauenburg, kommen wir in den Genuss über Kopfsteinpflaster geschaukelt zu werden. Es ist eines von nur noch vier Straßenteilstücken, die aus deutscher Zeit stammen, ebenso wie die Sommerwege, also die sandbedeckten Wege für Pferdekutschen rechts der Fahrstraße. Durch Bresin und vorbei an Klein und Groß Schwichow, Gossenthin und Schwartow mit ihren alten Gutshäusern biegen wir in Hohenwaldsheim wieder auf die N213, westwärts Prebendow, Borkow und Stresow liegen rechts und links des Weges, eingebettet in weite bestellte Felder und Wiesen voller Sommerblumen. Felder mit kleinen filigranen weiß und lila-blau blühenden Pflanzen ließen uns genauer hinsehen. Es wird wieder oder immer noch Buchweizen und Flachs rund um Lauenburg angebaut, leider haben wir kein Mohnfeld gesehen, ich meine ein Speise-Mohnfeld, der blüht dunkelrosa. Flachs und Speise-Mohn wurde schon zu deutscher Zeit im blauen Ländchen angebaut, aber dazu an derer Stelle bestimmt einmal mehr.

Für mich war es wieder einmal eindrücklich zu sehen welche Wege die Vorfahren von den Gütern zur Kirche oder in den nächsten Ort zum Einkaufen zurücklegen mussten, dieser Ausflug lässt eine Vorstellung von Distanzen, Hausgrößen und Landschaftseigenarten zu.

Lauenburg- ein Besuch in der Kreisstadt

Von der Aussichtsterrasse des Bismarckturmes liegt einem die Stadt zu Füßen: die Hochschule für Lehrerbildung, Lyzeum, Krankenhaus, Salvator- und St. Jakob-Kirche und in der Ferne glitzert die Ostsee, von hier oben sieht man auch mit jedem Blick erschließt sich Neues und es fällt schwer den Aufzug nach unten zu nehmen. Und von hier oben, kann man schon die Wohnorte erahnen, die ich unbedingt dem Enkel zeigen möchte. Wir machen uns auf den Weg in die Stadt: rote Backsteinbauten wie das Postgebäude, das leider in diesem Jahr einen sehr verwahrlosten Eindruck hinterlässt oder das Rathaus mit seinen filigranen Türmchen ist ein Schmuckstück, die weiße alte Villa, in der heute die Bibliothek untergebracht ist, faszinieren und nehmen gefangen. In den von ihnen zu erzählenden Geschichten vergisst man die Zeit. Die Große Glocken der Salvatorkirche sind über 400 Jahre alt, und 1943 abmontiert und zu Kanonenkugeln eingeschmolzen zu werden, dann aber 1945 auf dem Glockenfriedhof in Hamburg wiedergefunden, allerdings nicht zurückgebracht nach Lauenburg, sondern seit 1953 ist ihr Geläut im Glockenturm der evangelischen Pfarrkirche in Bad Niederbreisig am Rhein, also ganz in meiner Nähe zu hören.

Traditionell sollten in einer lutherischen Kirche ein Kreuz und eine aufgeschlagene Bibel auf dem Altar aufgestellt werden. 1832 schenkten der Küfer Gottfried Gaedtke und seine Frau Catharina Judith Gaedtke geb. Bartel der Salvatorkirche, die damals im größten Saal des Rathauses, ein Kreuz im Wert von 400 Talern. 1866 wurde das Kreuz auf dem Hauptaltar der neu erbauten evangelischen Salvatorkirche aufgestellt. Heute befindet sich das Kreuz in der katholischen Wallfahrtskirche St. Jakob, also fast in der Nachbarschaft.

Aus den vielen Gebäuden der Stadt, zu denen auch die Türme in der ehemaligen Stadtmauer oder das Schloß gehören, fällt eines besonders auf: Das gepflegte Mietshaus am Kopernikusplatz 10, dass noch Glanz erhält, die Renovierung der Fassade an der Seite der Kirche hat begonnen. Wem gehörte es einst? Die schönen und gepflegten Gitter an den Türen enthalten die Buchstaben „M“ und „G“. Das sind die Initialen des ehemaligen Besitzers dieses kleinen, L-förmigen Mietshauses, Max Groth, des Direktors der Stadtkasse.

Nun aber zurück zu meinem Vorhaben, Jemandem die Wohnorte der Großmutter zu zeigen, nachdem wir am Vortag schon durch Bresin gefahren sind, dem Wohnort der Ur- und Ur-Ur-Großeltern. Gestern blieb es bei einem kurzen Blick aus dem Busfenster ins Dorf der Urgroßeltern, mal sehen, ob wir heute alle vier Häuser sehen werden.

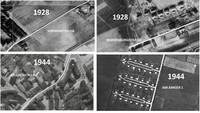

Geboren wurde Großmutter Erika am 23. März 1925 in der Sophienstraße 20, die später Händelstraße und ab 1945 ul. Staszica hieß, im Alter von 3 Jahren zog sie mit ihrer Familie heraus aus der Stadt, an den Stadtrand in die Marienburger Str. 11, heute Mieszka I, die an der Straße nach Karthaus liegt, kurz bevor der Abbieger zum heutigen Friedhof links abzweigt, um zwei Jahre später wieder in die Stadtmitte zurückzukehren, in die Stolper Str. 12, heute ul. Starzomiesjka. Ihr letzter Wohnort in Lauenburg war ab 1943 Am Anger 1, Haus 13, heute ul. Lowicka. Hier wohnte sie zusammen mit ihrer Mutter und Geschwistern, wie es aus der Geburtsurkunde ihrer jüngsten Schwester Helga, die am 09. Juli 1943 dort geboren wurde und deren Geburt sie beim Standesamt Lauenburg anmeldete hervorgeht. Ebenso wurde in diesem Haus am 22. September 1944 ihre kleine Tochter Sabine geboren. Leider lernte die kleine Sabine nie ihren Vater kennen, er fiel vier Wochen nach ihrer Geburt in Memel.

Das Haus in der Stolper Straße und das in der Sophienstraße sind neuen Bauten an gleicher Stelle gewichen. Die Häuser in der Marienburger-Straße und am Anger stehen noch.

Es war schön zu sehen, wie bewegend es ist, plötzlich wieder der Großmutter wieder so nah zu sein.

Erinnerungen, die im Herzen bleiben…

Bei einem Kaffee in meinem Lieblingscafe unweit des Luisenbrunnen, besser bekannt als Froschbrunnen, ließen wir die Stunde Revue passieren, längst vergessene Kleinigkeiten in der Familiengeschichte blitzen auf und fügen sich als kleine Puzzleteile ein, bevor wir auf dem Rückweg zum Bus nochmals durch die Stolper Straße spazierten und die Gruppe zur vereinbarten Zeit am vereinbarten Ort abholten.

Wenn dann der Enkel noch sagt: ich möchte all` dies meiner kleinen Tochter zeigen… ist der Tag perfekt.

Viele, die nach Hinterpommern kommen, sind auf der Suche nach ihrer eigenen, ganz individuellen Geschichte. Für jeden hat sie in einem anderen der vielen kleinen Dörfer und zwei Städte ihren Anfang und Ausgang genommen. Die Spuren der Vorfahren sind oft verblasst, die Häuser nicht mehr vorhanden oder in keinem guten Zustand. Und trotzdem bleibt ein wohliges Gefühl, wenn man ein wenig Vergangenes gefunden hat, weiß wo die Familie gewohnt hat, stellt sie sich dort vor 80, 90 Jahren vor. Es ist dann doch ein ganz klein wenig so als würde man nach Hause auf Besuch kommen.

Abseits der N 214 fuhren wir zurück nach Leba, im „Storchendorf“ Jannowitz legten wir eine kurze Pause ein, ungezählte Storchenkinder und ihr Mütter in den 27 Nestern, sei es auf dem höchsten Punkt des ehemaligen Brennereischornsteins, einem Baumstumpf auf dem Kirchplatz oder Laternenmasten reckten ihre Köpfe und klapperten ihren ganz eigenen Sound uns zu.

Das Gutshaus, deren von Osten liegt seit Jahrzehnten im Dornröschenschlaf, bisher hat es niemand erweckt, dieses große und einstmals prächtige, stolze Gut. Mal sehen, ob es beim nächsten Besuch wachgeküsst wurde.

Über Rettekewitz und Gans erreichten wir wieder die N 214 und dann der Vorschlag vom Busfahrer: lass uns den Mitreisenden den Steg mit der tollen Aussicht auf Lebasee und Düne in Lebafelde zeigen. Für mich DIE Möglichkeit am Friedhof auszusteigen und kurz innehalten, um dann den Weg zum Steg zu gehen, den ich schon so oft gegangen bin: vorbei am Platz der alten Backöfen in der Kirchhofstraße, am Elternhaus von Schusters Willi und dem Abbieger nach Katschorniza bis zur Ecke, dort wo es nach Schablenz geht, ich überlege kurz: soll ich hier abbiegen und zwischen Uferlinie und Gartengrundstücke den Pfad entlanglaufen? In Anbetracht meines Schuhwerkes, dass heute nur für asphaltierte Wege ausgesucht war, gehe ich weiter, dann rechts die Hauptstraße entlang, bis zum Breiten Weg, dem Weg zum See. Doch kurz vorher bleibe ich stehen und schaute wie immer zum Laternenpfahl und tatsächlich, das Storchenpaar war in sein Nest zurückgekehrt, nach vielen Jahren erstmals wieder. Meine Gedanken gehen zurück: zu den Spaziergängen durch den Ort und in die nähere Umgebung, auf denen mir Paul und Hugo Röske, Helga Rohde und Willi Bock so viel über unseren Ort und seine Bewohner erzählt haben, zu den Gartenfesten bei Mariechen mit viel Kuchen und noch mehr geräuchertem Aal und so manchem Sprit, die mit fröhlichen schiefgesungenen Liedern

am späten Nachmittag endeten und man durch den Wiesenweg zurück nach Leba ging, auf dem Weg, den unsere Familie oft in vielen Jahren zuvor gegangen sind, meist zum Gottesdienst in die Lebaer Kirche.

Da höre ich schon die Stimmen der Anderen, sie stehen vor dem Steg, manche auch am Wassersaum und schauen auf See und Düne.

Es war mal nur eine halbe Stunde, für mich geschenkte 30 Minuten. Vorbei an den Grundstücken, denn die Häuser in denen meine Familie wohnte stehen nicht mehr, der Gaststätte, Schule und Lehrerhaus fahren wir zurück.

BISMARCKSCHLOSS, KARIERTS LAND und WODKA-BRENNEREI

Bereits seit seiner Kindheit war Otto von Bismarck mit Pommern verbunden. Er besuchte oft seinen Vater in Kniephof, dieser hatte dort ein Gut seines Vetters geerbt. Ab 1839 bewirtschaftete der damals 24-jährige Otto von Bismarck das Gut seines Vaters selbst. Als Anerkennung für seine Verdienste und den positiven Verlauf des Deutschen Krieges (1866) erhielt Bismarck 400.000 Taler mit der Bedingung (so war es der Wunsch des Königs), sie in Grundbesitz anzulegen. Otto von Bismarck kaufte daraufhin Varzin mit sämtlichen Nebenbesitzungen, dessen Frau auf einem benachbarten Gut aufgewachsen war. Das Gut war 1485 ein Lehen der von Zitzewitz. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde ein Teil des Guts an die Massows verkauft. Im 18. Jahrhundert gelangte es an die von Podewils, durch Einheirat an Constantin Freiherr von Blumenthal. Dieser musste das Gut 1867 wegen Überschuldung verkaufen. Otto von Bismarck kümmerte sich besonders um den Wald, in dem er Ruhe und Erholung fand. Als die Fürstin von Bismarck 1894 starb, sollte sie auf Wunsch Bismarcks ihre letzte Ruhe auf dem Gutsgelände finden. Das kleine Gartenhaus, in dem das Paar viele Sommer und Winter verbrachte, wurde zu einer kleinen Kapelle umgebaut sodass der Sarg darin Platz fand. Nach dem Tode Otto von Bismarcks wurden die sterblichen Überreste der Fürstin von Bismarck nach Friedrichsruh überführt, wo sie zusammen mit ihrem Gatten im Bismarck-Mausoleum bestattet wurde. Das Schloss blieb bis zur Besetzung Pommerns durch die Rote Armee 1945 im Besitz der von Bismarck. Ab 1946 wurde das Schloss als Schulungszentrum genutzt, 1951 wurde die noch heute bestehende Forstschule gegründet. Der zentrale Bau geht auf ein barockes Herrenhaus zurück. Die Podewils ließen zwei Seitenflügel anfügen. Otto von Bismarck ließ einen quadratischen mit Flachdach gedeckten Anbau erbauen und Wilhelm von Bismarck ließ einem neobarocken Flügel bauen. Im Inneren kann an heute das Arbeitszimmer von Otto von Bismarck mit originalem Mobiliar und großem schlesischen Kachelofen besichtigen. Im gepflegten weitläufigen Park kann man den Rosengarten von Johanna von Bismarck, das Bismarck'sche Familienmausoleum und die 14 Gräber von Bismarcks Hunden noch heute besuchen. Dem 2014 verstorbenen Leiter der Forstschule Peter Manka ist es zu verdanken, dass es heute nach Voranmeldung und außerhalb der Schulzeiten zu besichtigen ist.

Das Freilichtmuseum im karierten Land, integriert in das noch bewohnte Dorf Schwolow bot sich an für eine Mittagspause mit Schmalzbrot, Salzgurken und polnischem Bier. Dieses entzückende in der Zeit stillgestandene Dorf erkundet man am besten bei einem Spaziergang und schaut hinein, in die Zeit unserer Vorfahren.

Groß Podel im Kreis Stolp ist unmittelbar an der Grenze zum Kreis Lauenburg gelegen. Die zweifelsohne interessante Geschichte des Ritterguts aus dem 15. Jahrhundert und seiner Besitzer von Osten, von Puttkammer und von Braunschweig soll hier und heute nicht erzählt werden, davon ein andermal mehr. Ein altes Gut und eine kleine Familienbrennerei in einem, wo Spirituosen mit Leidenschaft und Respekt hergestellt werden. Hier wird alles von Grund auf selber gemacht und der Abfüllung geht mindestens ein Jahr harter Arbeit voraus. Die Besitzer des Gutes und der Brennerei sind Irena und Andrzej Paszota, die den Ort vor 30 Jahren kauften. Die landwirtschaftliche Brennerei selbst ist fast 150 Jahre alt. Früher gab es etwa tausend solcher Brennereien in Pommern. Heute nur noch 30, vielleicht 40. In Groß Podel wird die Kartoffel zu Premium-Destillaten verarbeitet. Bevor Wodka ins Glas fließen kann, muss er einen langen Weg zurücklegen. Die Produktion von Destillaten beginnt mit der Aussaat von Getreide oder der Pflanzung von Kartoffeln, denn bei der Herstellung von Qualitätsspirituosen ist das Wichtigste der Rohstoff, aus dem sie hergestellt werden. Die geernteten Rohstoffe durchlaufen zunächst einen Gärungsprozess, gefolgt von einer langsamen und einmaligen Destillation in Kupferkesseln. Das Destillat und Wasser ergibt den Wodka, ohne weiteren Zusätze und Filterung. Wir konnten uns während Verkostung von der Qualität des Wodkas überzeugen.

NICHTS ALS SAND: DIE UNENDLICHEN WEITEN DER POLNISCHEN SAHARA

Sand, Sand, überall nur Sand. Mühsam kämpfen wir uns durch den Sand dem Horizont entgegen, Holzpfosten markieren den Weg hinauf zur 42 Meter hohen Lontzke Düne, die die Sandlandschaft dominiert. Uns bietet sich ein phänomenaler Blick über die Sandlandschaft auf der Nehrung zwischen Lebasee und Ostsee, die sich schon wieder komplett verändert hat. Insgesamt ist das Plateau deutlich größer geworden, nicht mehr der schmale Grat zwischen Lebasee und Ostseestrand. Zwei Jahre sind eine sehr lange Zeit für sich bewegende Dünen. Bäume, Zäune und Informationstafeln sind fast zugeweht. Die Dünen bewegen sich in Richtung Ostsüdosten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Metern im Jahr und begraben auf ihrem Weg alles unter sich, was ihnen in die Quere kommt. Der angrenzende Nehrungswald hat keine Chance gegen die Massen an Sand, die ihn Stück für Stück begraben. So wie die Segelflugschule mit ihren Gebäuden und das Dorf Lontzke vor Jahrzehnten und Jahrhunderten vom Sand begraben wurden. Eines Tages, wenn der Sand der Wanderdünen, den wir unter unseren Füßen fein und weich spüren, vom Wind abgetragen ist, werden die Baumstümpfe, die Häuser und Gebäude wieder sichtbar, als Zeugen für das schon ewig andauernde Verschütten und Wiederauftauchen. Irgendwann wird auch der Leba-See und Rumbke den Sandmassen zum Opfer fallen. Doch bis es soweit ist, dient der Park als Refugium für Vögel, die in den Schilfbuchten ungestört nisten können. Und Rumbke bleibt das Tor zum Slowinski Nationalpark. Es gehört schon sehr viel Vorstellungskraft dazu, sich diese Gebäude unter oder fast unter unseren Füßen zu wissen. Es sind die Gebäude der Segelflugschule aus den 1930er Jahre, von der sich heute im Sand nur noch vereinzelt Ziegelsteine finden lassen. 1930 lag sie am Fuße der großen Düne, heute liegt sich westlich etwa 1,9 km entfernt.

GEDENKEN UND GEDANKEN

an die, die in Heimaterde auf einem der Friedhöfe im Kreis Lauenburg ruhen, bewegt uns alle immer wieder sehr. Wir kehren zurück auf den evangelischen Friedhof, ein schattenspendender ruhiger Park im quirligen Stadtkern von Leba, und nehmen uns Zeit, Vergangenem zu gedenken. Unsere Gedanken gehen zu unseren Familien, sie haben hier gelebt, gelacht, geweint, sind hier gestorben und begraben, legen wir zusammen mit den weißen Rosen am Gedenkstein nieder, der seit 1995 uns und alle daran erinnert, auf welchem Platz wir hier stehen.

Und mit den Gedanken, dass unsere Familien hier gelacht, gefeiert und gelebt haben, verlassen wir den Friedhof und wenden uns dem Leben und Feiern zu. Wir feiern unseren Abschied, viel später ist Zeit für Wehmut und Abschiedsschmerz. Die Musiker haben die Instrumente schon gestimmt, im Restaurant ist der Grill angeheizt und der Aperitif steht bereit.

Nach einer kurzen Nacht starten wir gut gestärkt Richtung Westen. Aber nicht, ohne noch einmal mit dem Bus eine Abschiedstour durch Leba zu drehen und die Lontze-Düne golden leuchtend über dem Leba-See zu sehen. Auf der Anhöhe vor Neuendorf öffnet sich der Blick auf Lauenburg, diesmal nicht dunstig verhangen oder vor Hitze flirrend wie so oft in den letzten 10 Tagen, sondern klar und deutlich. Ein letztes Mal durch die Stadt hindurch, über die Leba und durch die zwei Kreisel bis zur S6, auf der nach wenigen Kilometern den Kreis Lauenburg verlassen und den Landkreis Stolp durchfahren, Richtung Stolp. Es ist still im Bus, auch ich hänge meinen Gedanken nach und denke auch an die Mitreisende, die wir im Lauenburger Krankenhaus zurücklassen mussten (sie wurde 5 Tage später per Krankenwagen in ihr Heimatkrankenhaus verlegt, weitere 4 Tage später entlassen).

Zur Mittagszeit erreichen wir Eventin, ein kleines Dorf in Ostseenähe, direkt am Fuß des Kirchplatzes mit seiner sehr sehenswerten gotischen Back- und Feldsteinkirche aus dem 14. Jahrhundert verbringen wir unsere Mittagspause. Praktisch, denn so können wir uns das Kircheninnere, dass von einer flachen Balkendecke mit einem übergroßen Gemälde des „Jüngsten Gerichts“ aus dem Jahre 1697 beherrscht wird, in aller Ruhe ansehen. Unser Busfahrer, der weiß, wie schwer uns der Abschied vom Meer fällt, fährt mit uns abseits der S6 über ländlich-idyllische Straßen vorbei am Buckower- See und über die Nehrung zwischen Meer und Jamunder- See bis Groß-Möllen, dann heißt es wirklich: tschüß Ostsee. Es geht westlich Köslin auf die Autobahn und bald sehen wir in der Ferne die Silhouette und die Hafenkräne von Stettin, die deutsch-polnische Grenze und unser Zwischenübernachtungshotel in Templin. Ein letztes Mal Busaufräumen, Leergut einsammeln, Mülltüten austauschen und gemeinsam das letzte Mal ein Tagesresümee ziehen und den Abend ausklingen lassen.

ZU EINER SOLCHEN REISE GEHÖRT EIN TEAM, OHNE DAS SOLCH REISE NICHT MÖGLICH IST

Die Angestellten und das Direktorium des Hotel Wodnik, unserem Zuhause auf Zeit in Leba, in dem seit diesem Jahr mit Dominik Nadstawni die 3. Generation bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Das Gefühl, wie nach Hause kommen und Familie wiedersehen, breitet sich aus, wenn der Bus in die Hoteleinfahrt einbiegt. Und es verlässt einen nie, in diesen Tagen in Leba.

Noch etwas verlässt mich nicht, die Sicherheit das Ilona Rzeppa uns während unserer Tage in Leba begleitet, als Dolmetscherin und als Frau für alle Fälle. Und in diesem Jahr ganz besonders, da sie oft mit zu Ärzten oder ins Krankenhaus musste. Sich dann um Mitreisende kümmert, wenn die Reisegruppe zum Tagesausflug aufbricht oder jemand im Krankenhaus zurücklassen muss.

Busbetreuerinnen wie Elke Gongoll und Gisela Frobel, die da sind, wenn man selber mal eine Pause braucht oder im Gespräch ist, die einem mal einen privaten Moment verschaffen, um die ganz persönliche to-do Liste abzuarbeiten.

Und einen Busfahrer Mike Vogel, der wie es eine Reisende ausgedrückte: emphatische Weltklasse ist. Jeder und Jede, die mit uns unterwegs waren, wissen wovon ich schreibe. Dem keine Straße zu klein und sandig, kein Kofferraumöffnen und Rollatoren ein- und auspacken zu lästig war. Der immer gut gelaunt war und sein Lachen nicht verlor, egal wie oft ich rechts und links vertauschte oder abseits der asphaltierten Straßen unterwegs sein wollte. Und für ihn, war es auch eine Reise zurück zu den Wurzeln, seine Großmutter ist 1925 in Lauenburg in der Sophienstraße geboren.

Seit über vier Wochen sind wir nun wieder zu Hause, doch der Zauber des blauen Ländchens lässt mich einfach noch nicht los. Der Gedanke an den weiten pommernblauen Himmel mit seinen Wattewolken und die endlosen Kartoffelfelder lassen Heimweh aufkommen. Ich hoffe, dass beim Lesen meines Reiseberichts all die wundervollen Erinnerungen wieder lebendig werden. Liebes Blaues Ländchen, ich hoffe sehr dich im nächstes Jahr, wenn die Kraniche ziehen, wiederzusehen und erneut in die wunderbare Atmosphäre einzutauchen, die mich diesmal so sehr berührt hat, du wirst immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.